《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》深度解读与用人单位合规指引

01 引言

《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《解释二》)历经多次调研论证与意见征集,将于2025年9月1日正式生效。

《解释二》的亮点在于,聚焦劳动争议高发领域,确立“穿透”原则以明确用工责任主体,细化固定期限合同、竞业限制等规则,强化解雇管理的程序性要求,凸显司法审查“实质重于形式”原则,为用人单位用工合规提供了更清晰的指引。

02 “穿透” 原则的法律适用(第一条至第三条)

《解释二》明确确立 “穿透” 原则,其核心目的在于准确界定实际用工责任主体,防止用人单位通过复杂的用工架构逃避法律责任。

1. 第一条、第二条具体规定,当发包人将其业务转包或者分包给不具备合法经营资格的主体,或者不具备相应资格的主体通过 “挂靠” 具备合法经营资质的单位对外开展经营活动时,具备合法经营资格的发包人或者被挂靠单位将被依法认定为承担用工主体责任的单位。这一规定的立法初衷是确保在劳动报酬支付、工伤保险待遇落实等方面,由具备法律地位、充足财务能力的主体承担责任,保障劳动者的合法权益。

2. 第三条则专门针对 “集团用工” 或 “关联公司用工” 模式作出规范,将劳动关系的认定标准明确为“订立书面劳动合同的优先”,在未订立合同的前提下,兼顾“管理行为 + 综合因素”。具体而言,在审理此类案件时,不仅从形式审查工资支付主体、社保缴纳主体,同时应综合考察实际对劳动者进行管理的主体,包括谁负责分配工作任务、谁控制工作时间、谁实施绩效考核等关键因素,以此来确定真正的用人单位,乃至来明晰关联公司之间的用工责任分担问题。

上述规则调整将劳动法合规风险与公司治理风险紧密关联,其目的在于针对性规制那些依赖低成本、资质存疑的第三方进行业务外包的模式,以及通过复杂架构混淆劳动关系、逃避法律责任的行为,促使企业规范用工结构,提升合规管理水平。

03 固定期限劳动合同的规制(第六条至第十一条)

《解释二》针对实践中部分用人单位滥用固定期限劳动合同、损害劳动者权益的现象,作出了一系列针对性规定,进一步强化了对固定期限劳动合同的规制。

1. 扩张 “连续订立” 定义(第十条):该条明确了四种情形将计入 “连续订立二次固定期限劳动合同” 的次数。这四种情形分别是:

(1)双方协商延长劳动合同期限,且累计延长时间满一年以上,并且延长后的劳动合同已经届满的;

(2)劳动合同中约定合同期满后自动续延,且续延的劳动合同已经届满的;

(3)劳动者非因本人原因在原工作场所、原工作岗位工作,用人单位通过变更签约主体的方式与劳动者再次订立劳动合同,但仍对劳动者进行管理,且该劳动合同已经届满的。例如,某用人单位在与劳动者的劳动合同到期后,为避免签订无固定期限劳动合同,让劳动者先与关联公司签订短期劳动合同,随后再转回原单位签订劳动合同,这种行为就可能被认定为规避行为,相关合同次数将被累计;

(4)用人单位通过其他违反诚实信用原则的规避行为,与劳动者再次订立固定期限劳动合同,且该劳动合同已经届满的。

2.细化二倍工资罚则(第六条至第九条):明确用人单位未依法与劳动者订立书面劳动合同或无固定期限劳动合同的,应支付的二倍工资按月份计算,不满一个月的,按该月实际工作日计算。同时,规定用人单位在特定情况下可进行抗辩,如因不可抗力导致无法及时订立劳动合同,或者由于劳动者自身过错,如拒绝提供必要的签约信息等,导致劳动合同未能订立的,用人单位可以免除支付二倍工资的责任。第八条明确劳动合同依据《劳动合同法》第四十二条、《工会法》第十九条续延以及因服务期尚未到期续延的,均不属于未订立书面劳动合同的情形。第九条还规定,在符合法定条件且 “视为” 已订立无固定期限劳动合同的情况下,例如用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,劳动者可以请求用人单位补签书面的无固定期限劳动合同,但不得再主张用人单位未及时补签期间的二倍工资。

04 员工流动中的利益平衡:服务期与竞业限制

(一)服务期违约赔偿(第十二条)

针对用人单位与劳动者约定服务期(通常于用人单位为劳动者提供住房、落户资格、专项培训等特殊待遇相挂钩)的情况,而劳动者在服务期届满前离职的情况,第十二条规定了明确的损失赔偿计算机制。根据该条规定,用人单位不得直接适用双方预先约定的高额违约金条款,法院在审理此类案件时,将综合考虑用人单位的实际损失,如为劳动者支付的培训费用、住房补贴等;劳动者已经履行的服务年限;特殊福利的实际成本;以及双方对于劳动者离职的过错程度等因素,按照比例对赔偿金额进行调整。这一规定不仅规制用人单位通过约定过高违约金限制员工合理流动的行为,同时要求有违诚信提前“爽约”的劳动者承担相应的赔偿责任,平衡用人单位与劳动者之间的利益。

(二)竞业限制协议的效力认定(第十三条、第十四条)

1. 实质性有效性测试(第十三条):该条规定竞业限制协议的有效性必须以员工实际知悉或接触用人单位的商业秘密或与知识产权相关的保密事项为前提。这意味着用人单位在与劳动者签订竞业限制协议后,如因劳动者违反协议而主张权利时,需要承担举证责任,提供充分证据证明该劳动者在工作期间确实接触过用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。如果用人单位无法举证证明这一点,那么竞业限制协议的约束力将无法得到法院的认可。

2.相适应性审查(第十三条第二款):法院在审查竞业限制协议时,会对协议中约定的竞业限制范围、地域、期限与员工接触的商业秘密的性质、范围进行比对,如果发现某部分内容与员工接触的商业秘密 “不相适应”,超出了保护商业秘密的必要限度,法院可以认定该部分内容无效。

上述规则要求用人单位避免滥用竞业限制,并在签订竞业限制协议时,避免采用 “一刀切” 的条款,而是应当根据员工的岗位性质、工作内容及接触的具体商业秘密,量身定制竞业限制的范围、地域和期限,以确保协议的有效性和可执行性。

05 解雇管理的程序性要求与后果

(一)“劳动合同无法继续履行” 的情形(第十六条)

在用人单位违法解除劳动合同后,根据法律规定,恢复劳动关系是法定的默认救济方式,此次《解释二》明确了只有在哪几种特定情形下,法院才会认定 “劳动合同无法继续履行”,从而判决用人单位支付赔偿金而非恢复劳动关系。

第十六条具体列举了六种可认定为 “劳动合同无法继续履行” 的情形,包括劳动合同到期满且不存在应依法续订、续延情形的;用人单位已经破产清算、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;劳动者已经入职其他用人单位,且新的劳动关系对原劳动关系的继续履行会造成实质性影响;以及其他客观上无法恢复劳动关系的情形。

其中,对于劳动者已与其他用人单位建立劳动关系的情况,用人单位若主张劳动合同无法继续履行,需要提供证据证明劳动者在新单位的工作对原单位的工作任务造成 “严重影响”,例如导致原单位的核心业务流失、商业秘密泄露等;或者证明用人单位已经书面要求劳动者解除与新单位的劳动关系,但遭到劳动者拒绝,只有在满足上述条件之一时,法院才可能认定劳动合同无法继续履行。

(二)离岗前职业健康检查(第十七条)

对于从事接触职业病危害作业的劳动者,如化工行业的生产工人、煤矿行业的矿工等,进行离岗前职业健康检查是用人单位解雇该劳动者的法定先决条件。这一规定的目的是保护劳动者的身体健康,及时发现职业病隐患。如果用人单位未按照规定对劳动者进行离岗前职业健康检查即解除劳动合同,劳动者有权要求继续履行劳动合同,法院对此应予支持。

类似于“单方解除前应通知工会”的补正程序,此次《解释二》对于离岗体检同样给予用人单位补正的机会,在两种情况下可以豁免责任:一是在一审法庭辩论终结前完成了离岗前职业健康检查,且检查结果显示劳动者未患有职业病或疑似职业病;二是能够证明劳动者无正当理由拒绝进行离岗前职业健康检查,例如用人单位已经书面通知劳动者进行检查,但劳动者无正当理由拒不配合,并在相关书面材料上签字确认。

(三)恢复履行期间的工资计算(第十八条)

当法院判令用人单位与劳动者恢复履行劳动合同时,劳动者在解雇之日至恢复履行前一日期间的工资,该条款突破了上海目前的司法实践,为了避免员工怠于行使权利,上海地区对于恢复期间工资起始日的口径一直是“员工申请仲裁之日”,自《解释二》生效后,上海地区也将趋于全国主流观点,自解雇之日起计算恢复期间工资。

关于恢复期间工资标准,应当由用人单位按照劳动者 “正常劳动工资标准” 支付。这里的 “正常劳动工资标准” 通常包括劳动者的基本工资、岗位工资、固定津贴等固定收入项目,不包括加班费、绩效奖金、年终奖等与工作业绩、工作时间相关的浮动项目。然而,上海地区需要注意的是,《上海市企业工资支付办法》第二十三条规定,恢复期间的工资标准为解除劳动合同前12个月劳动者本人的月平均工资,该标准高于《解释二》的要求。

同时,该条提出了“过错分担” 原则,与《上海市企业工资支付办法》第二十三条规定的后半句不谋而合,意味着如果劳动者对于被解雇自身存在过错,只是用人单位的解雇程序不符合法律规定,那么法院可以根据劳动者的过错程度,按比例酌减用人单位应补发的工资。

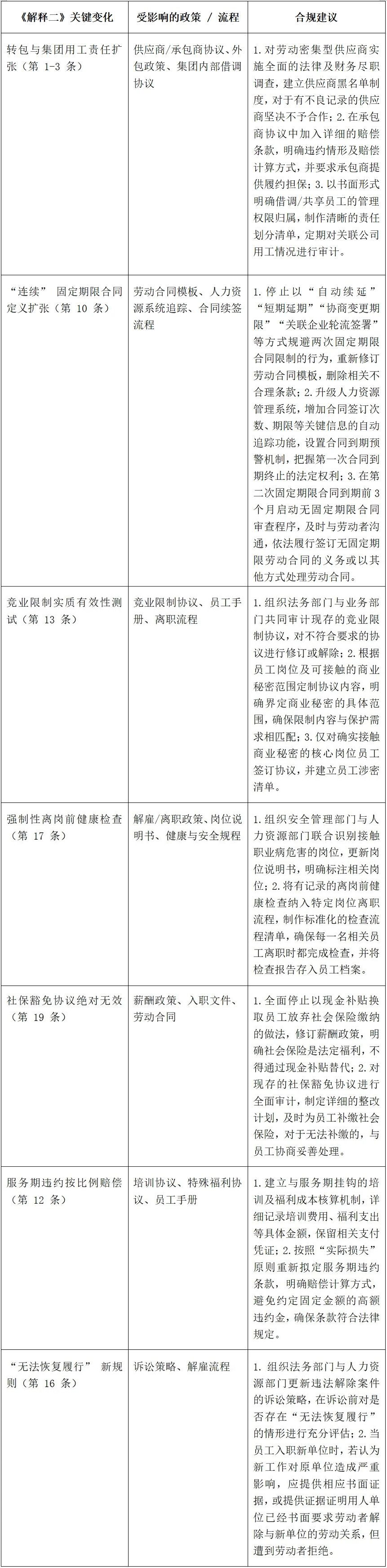

06 用人单位合规行动计划清单

对于用人单位而言,《解释二》的实施带来的影响是全方位的。这意味着用人单位需要对现行的人力资源政策进行全面梳理,对劳动合同的条款进行细致审查,对与供应商签订的协议进行合规性评估,以及对员工解除流程进行规范优化,唯有如此,才能有效识别因司法解释实施而产生的新增法律风险。

同时,从过往司法实践规律来看,司法审查标准的强化往往会伴随相关行政执法力度的提升,劳动行政部门可能会依据《解释二》的标准加大对用人单位劳动用工的监察力度,因此用人单位的合规需求显得尤为迫切。

值得注意的是,《解释二》正式文本删除了征求意见稿中关于“股权激励是否属于劳动争议”“未休年休假工资仲裁时效”“超龄劳动者权益”这几个争议较大的条款,这既为实践留下了一定探索空间,也提示用人单位需持续关注后续司法实践对相关问题的认定倾向,以更周全地应对潜在争议。