从出租方的视角,简析《住房租赁条例》

01 引言

我国首部专门规范住房租赁的行政法规《住房租赁条例》于2025年9月15日正式实施,旨在进一步规范住房租赁市场,促进住房租赁行业的高质量发展。与之相对比,上海市人大常委会制定和颁布的《上海市住房租赁条例》自2023年2月1日起已公布施行两年多,本文拟从出租方的视角,基于三个方面进行条款对比,并提示《住房租赁条例》生效后建议关注的合规要点。

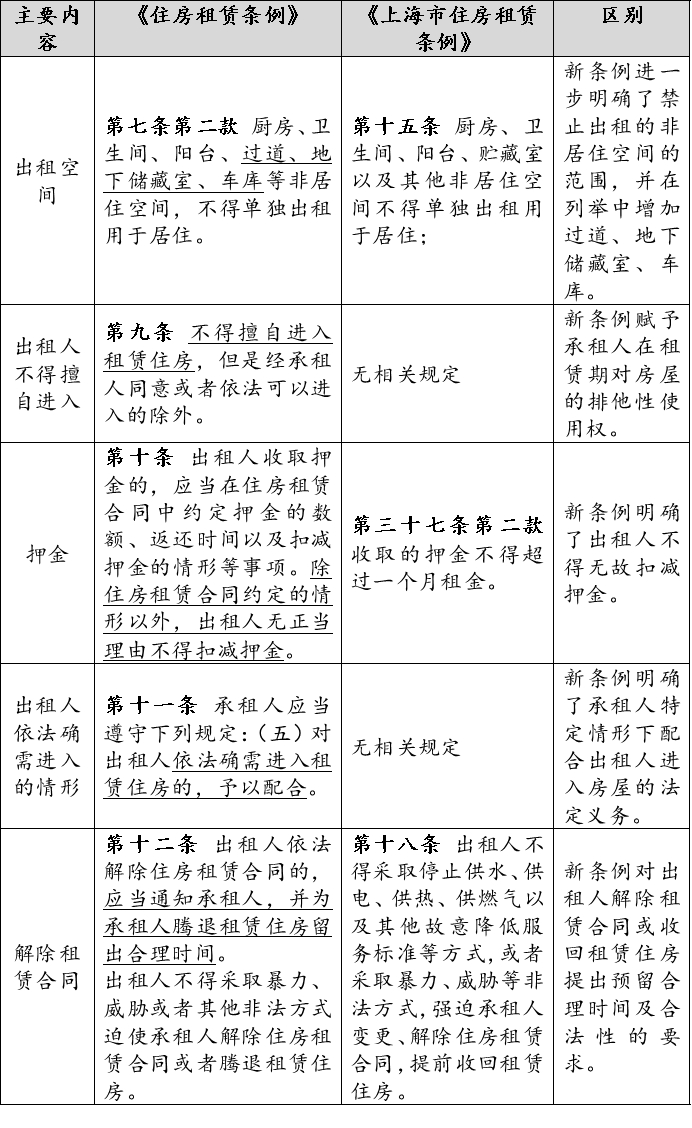

02 规范出租和承租行为

(一)条款对比

(二)要点总结

1.对用于出租的住房提出明确要求

《住房租赁条例》规定用于出租的住房应符合建筑、消防等相关规定,并进一步明确厨房、卫生间、阳台、过道、地下储藏室、车库等非居住空间不得单独出租用于居住,以及单间租住人数上限和人均最低租住面积应当符合设区的市级以上地方人民政府规定的标准。

2.加强合同管理

规定出租人和承租人应当使用实名签订住房租赁合同,住房租赁合同应当向所在地房产管理部门备案。

3.明确出租人与承租人的行为规范

针对承租人合法权益保护不到位问题,规定住房租赁合同应当明确约定押金的数额、返还时间以及扣减押金的情形等事项,出租人无正当理由不得扣减押金;出租人解除住房租赁合同应当通知承租人,并为其腾退租赁住房留出合理时间,不得采取暴力、威胁或者其他非法方式迫使承租人解除合同或者腾退住房。

(三)实务建议

1.全面清查房源,规避违规出租

对所有在管房源进行排查,确保没有任何厨房、卫生间、阳台、地下储藏室、过道、车库等非居住空间被单独出租,对于此前可能存在的非法隔断或群租的行为,及时进行整改。

2.修订租赁合同,细化关键条款

首先,建议在租赁合同中明确、详细地约定押金的数额、返还时间、以及每一项具体的扣减情形和标准,如损坏家具的赔偿标准等,避免使用“如有损坏,押金不退”等模糊表述。其次,建议增加准许进入条款,在合同中明确约定“出租人依法确需进入”的具体情形和提前通知的时限,保障在必要时的进入权;此外,建议在合同中约定解除合同时留给租客的腾房时间。

3.尊重租客隐私,树立合规意识

未经租客明确同意,无论是住房租赁企业的工作人员,还是“二房东”或个人房东均不得擅自进入已出租的房屋。看房、维修、检查等所有活动应提前与租客预约并获其同意,保存相关沟通记录,避免后续纠纷。

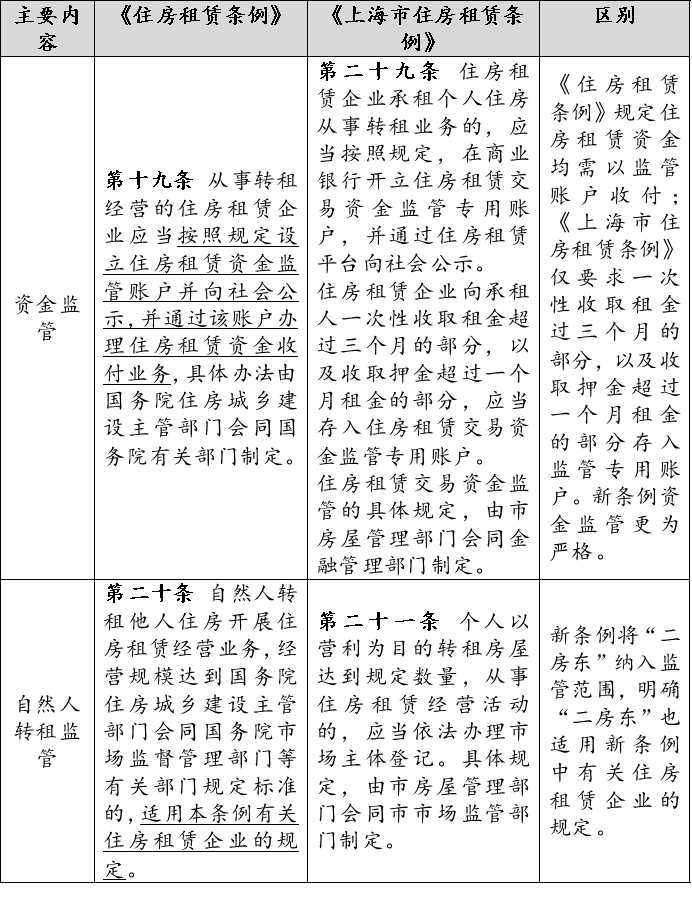

03 规范住房租赁企业

(一)条款对比

(二)要点总结

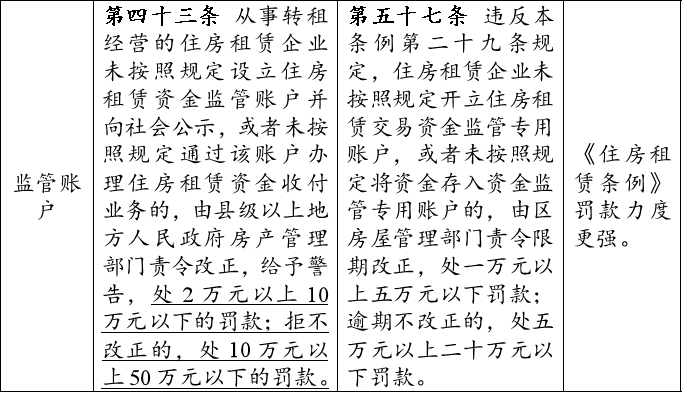

1.资金监管更严格

《上海市住房租赁条例》实行的是部分监管,要求住房租赁企业将向承租人一次性收取租金超过三个月的部分,以及收取押金超过一个月租金的部分,存入监管账户。《住房租赁条例》则实行了更为严格和彻底的全额监管,要求所有住房租赁资金的收付款都必须通过监管账户进行。这意味着企业几乎无法直接接触承租人的租金和押金,试图从根本上杜绝了形成“资金池”和挪用资金的可能性,以降低“爆雷”的风险。

2.“二房东”监管更严格

《上海市住房租赁条例》 仅规定个人以营利为目的转租房屋达到规定数量,从事住房租赁经营活动的,应当依法办理市场主体登记,未明确如何监管。而《住房租赁条例》 直接明确了自然人转租住房达到一定规模(一般认为是10套/间以上),适用条例有关住房租赁企业的规定,接受和住房租赁企业一样的监管。

(三)实务建议

鉴于新条例带来的根本性变化,建议包括住房租赁机构和二房东在内的出租方与银行、监管机构等保持沟通,如实践中确需按照新规的要求,设立全新的住房租赁资金监管账户,并将所有租金和押金的收付流程迁移至该账户,则应全面调整业务流程和收付款路径,并相应修改合同文本。

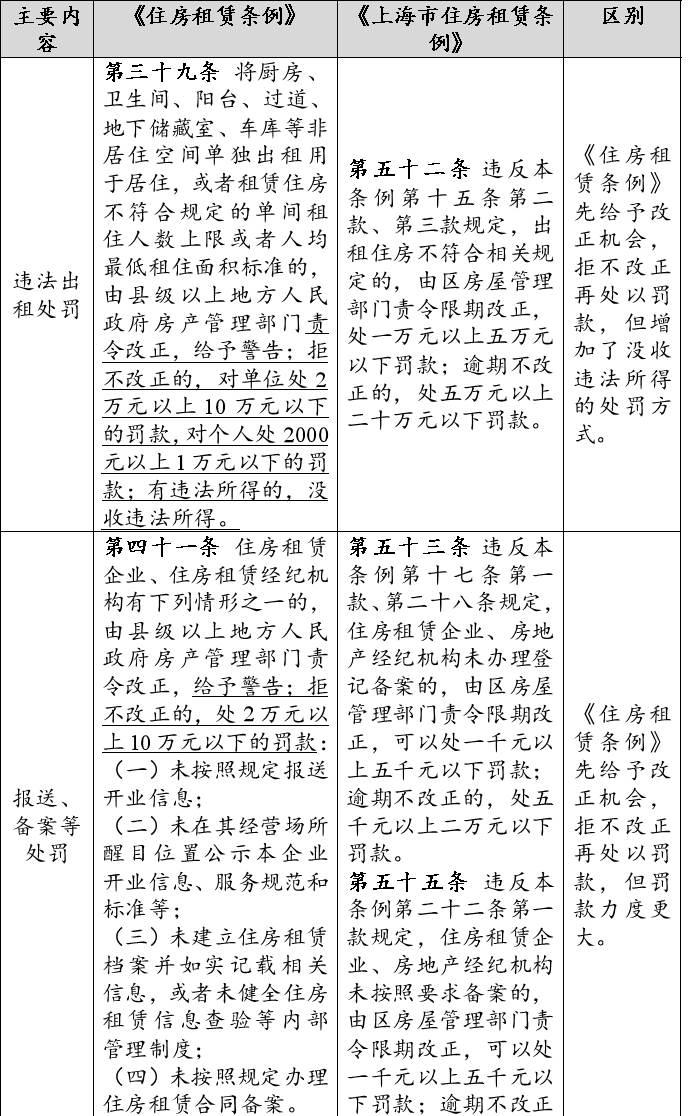

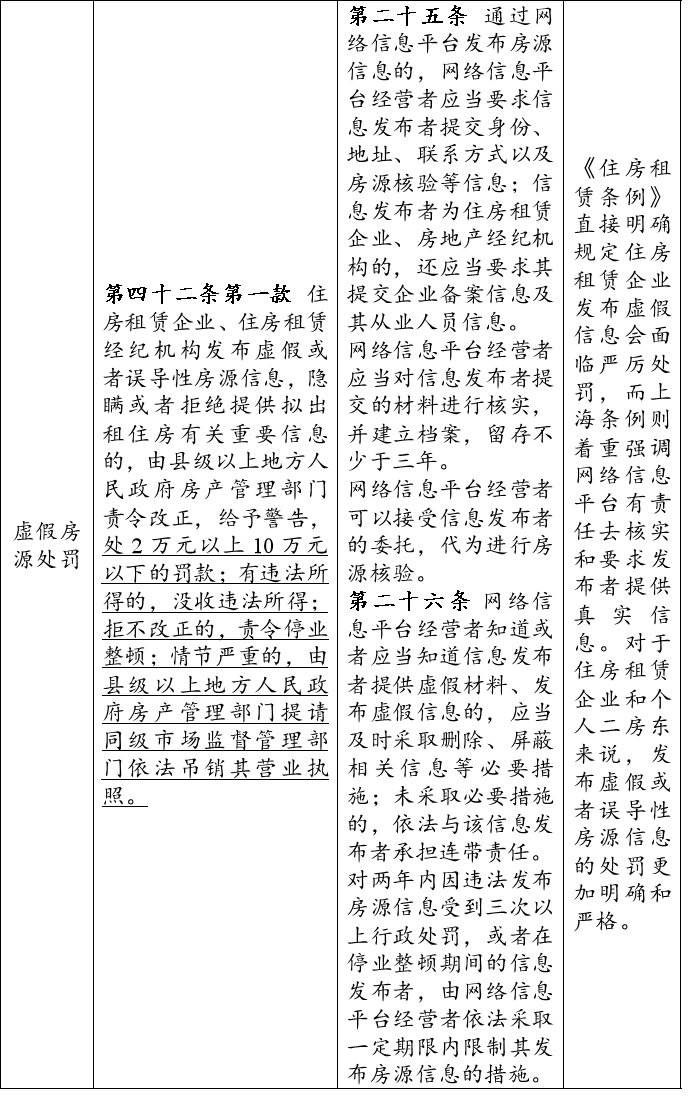

04 法律责任

(一)条款对比

(二)要点总结

1.处罚力度全面加重

在所有可比条款中,《住房租赁条例》的罚款金额上限显著提高,最高罚款达到50万元。

2.处罚种类更丰富

针对违法出租非居住空间等行为,《住房租赁条例》新增“没收违法所得”;针对发布虚假房源等行为,《住房租赁条例》引入“责令停业整顿”和“吊销执照”的处罚方式。

3.执法程序更具弹性

《住房租赁条例》在多处采用了先责令改正,并给予警告,如拒不改正再处以罚款这样的阶梯式执法流程,给到住房租赁企业短暂的整改缓冲期。

(三)实务建议

1.做好日常运营合规

健全合规体系,强化房源管理和发布,完善信息报送与备案,防范虚假宣传,尤其避免触及《住房租赁条例》加大处罚力度的相关违法行为。

2.善用整改缓冲期

重视监管部门的检查,在收到“责令改正”通知后,及时完成整改,避免后续更严厉的行政处罚。

05 结语

《住房租赁条例》在进一步监管住房租赁市场的同时,也为培育市场化和专业化的住房租赁企业提供了规范指引。作为出租方,主动适应新规不仅能有效避免法律风险,也有利于提高租赁市场的稳定性,构建和谐的租赁关系。