ABS纠纷化解视角观察(二)——从《证券法》及《若干规定》视角看管理人(受托机构)责任边界

2025年3月10日,最高人民法院民事审判第二庭副庭长周伦军法官在接受媒体采访时提及,将出台、完善多项金融证券领域司法规则和解释,其中,包括明确关于资产支持证券(以下统称“ABS”)纠纷的裁判规则。

审判实践中,由于基础资产的收入不及预期、虚构基础资产信息欺诈发行等原因引发的民事纠纷开始出现。因资产支持证券产品分属不同的监管部门监管,不同名称的产品适用不同的业务规则,给法律适用带来了困难。例如,如何准确认定“发行人”?如何恰当配置原始权益人和发行机构、承销机构、服务机构的责任?司法实践中存在不同的认识,需要出台司法解释或规范性文件予以明确。[1]

对此,德禾上海金融证券纠纷业务委员会结合实务经验,已推出《ABS纠纷化解视角观察》系列文章,从《信托法》视角探索ABS的纠纷化解路径。本文为《ABS纠纷化解视角观察》系列文章的第二篇,将案涉ABS纠纷是否可以适用证券法、是否存在虚假陈述行为、案涉ABS不同主体的身份及其责任的配置等角度,与大家探讨《证券法》及《若干规定》视角下的管理人(受托机构)责任认定。

01 法律适用:证券法穿透信托架构的司法逻辑

当ABS基础资产涉嫌虚假陈述时,是否当然可以适用《证券法》及《若干规定》[2],向管理人(受托机构)进行证券虚假陈述责任纠纷的维权主张?

承接《ABS纠纷化解视角观察(一)》关于适用《信托法》的纠纷化解路径,在Y银行诉F资产管理公司等主体证券欺诈责任纠纷一案(“1801号案”)中,上海金融法院认可ABS纠纷中原告投资人与管理人(受托机构)之间存在信托法律关系与证券法律关系的竞合。在1801号案中,上海金融法院认为,“案涉证券发行于2016年,……案涉纠纷产生于资产支持证券发行、存续过程之中,应当适用2014年《证券法》。同时,《若干规定》第一条也明确其适用范围为‘在证券交易场所发行、交易证券过程中实施虚假陈述引发的侵权民事赔偿案件’,符合本案的情形。同时,根据《若干规定》第三十五条,本案系该规定施行后尚未终审的案件,故应适用该规定。”值得注意的是,1801号案讨论的范畴仍为适用2014年《证券法》,而《证券法》[3]在2019年修订时已经将ABS规定为独立的证券类型。此外,在2022年12月公开的《会议纪要》(征求意见稿)中进一步明确,“对名称不同但具有资产隔离、资产信用、证券化发行、还本付息等共同属性的资产支持证券发行和交易活动,人民法院应按照‘新法优于旧法’‘上位法优于下位法’的法律适用规则,根据民法典、信托法、证券法等法律的相关规定,正确认定市场参与主体的真实法律地位及相应的权利、义务和责任,统一案件审理的基本思路。”[4]

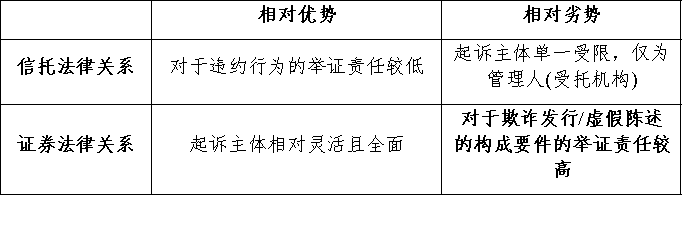

《会议纪要》(征求意见稿)似乎给予了原始权益人和发行机构、承销机构、服务机构规避证券法律关系以及逃脱勤勉尽责义务的机会,而单独基于合同相对性,将管理人(受托机构)作为唯一相对方追究信托法律关系项下的违约责任。诚然,正如在《ABS纠纷化解视角观察(一)》一文中的分析,我们认为,信托法律关系只需要判断管理人(受托机构)是否存在违反法定义务或约定义务的行为,对应地作为投资人的原告在举证责任上是较管理人(受托机构)要低的;这与《九民纪要》第94条规定的受托人举证责任是一致的。[5]然而,当存在证券欺诈或证券虚假陈述时,如若片面地适用信托法律关系,将使得原本可一并处理的原始权益人和发行机构、承销机构、服务机构的责任,需要通过另案诉讼解决,徒增讼累。

-ABS纠纷适用信托法律关系与证券法律关系的优劣势对比-

反之,若适用证券法律关系,不仅能够穿透信托架构去判断ABS所对应的基础资产是否虚假以及原始权益人是否构成虚假陈述,而且在保留追究管理人(受托机构)过错责任的同时额外增加了承担责任的主体,例如,发行机构、承销机构、服务机构等,以及1801号案中特殊的实际策划者(将在后文继续展开)。至于1801号案中被告抗辩的ABS纠纷所特有的非公开发行不适用《若干规定》,上海金融法院认为“《若干规定》不仅针对于公开发行的证券,证券市场上定向投资者也依赖于公开的信息披露,故对此抗辩不予支持。”与之相呼应的是,《会议纪要》(征求意见稿)第82条明确,“信息披露文件中与ABS信用状况有关的重要信息存在虚假陈述的,人民法院应当根据证券法第八十五条、第一百六十三条的规定,以及《若干规定》关于民事责任构成要件的相关规定……”。[6]

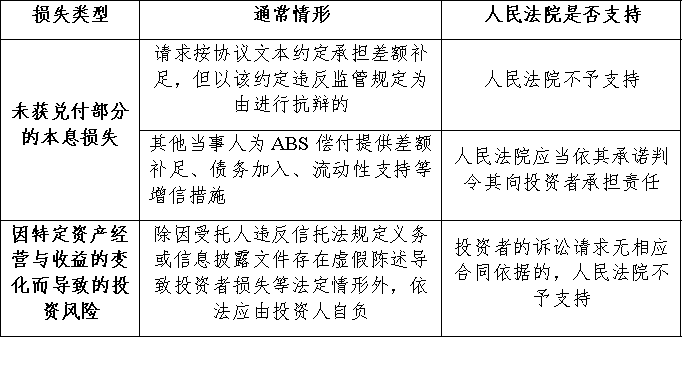

当然,并非所有的ABS纠纷均需要适用证券法律关系来审理,在《会议纪要》(征求意见稿)第81条即明确,“资产支持证券……原则上投资人只能向信托财产主张权利,但当事人另有约定的,人民法院应当尊重合同约定。”其中,又针对以下投资者的不同损失类型给出了司法救济路径:

-《会议纪要》(征求意见稿)81.【投资者合同权利的司法救济】-

综上,我们倾向于认为,当ABS基础资产涉嫌虚假陈述时,可以适用《证券法》及《若干规定》,并基于存在的虚假陈述行为向管理人(受托机构)进行维权主张,且可一并将发行机构、承销机构、服务机构等主体作为被告。

02 虚假陈述:监管部门的查证结论及调查底稿

当ABS基础资产涉嫌虚假陈述时,相较于适用《信托法》而言,适用《证券法》是否更有利于原告投资者向管理人(受托机构)进行损失赔偿的维权主张?

如前所述,难点在于信托法律关系下投资人作为原告的举证责任是较低的,反之,在证券法律关系下投资人作为原告,需要承担较重的举证责任证明欺诈发行/虚假陈述符合相应的构成要件。而证券欺诈发行/证券虚假陈述类型纠纷的特点在于步步推进,需要首先证明存在欺诈发行/虚假陈述的行为,再去进一步判断是否符合重大性的要件、交易因果关系是否存在、损失因果关系是否存在,才会进展到最终的损失赔偿范围。其中任何一点的中断均将导致投资人作为原告无法获赔或减少获赔,若无法证明处于前置环节的存在欺诈发行/虚假陈述的行为,则将对投资人产生致命的打击。

值得注意的是,《若干规定》明确不再以行政处罚作为立案前提条件,第二条也指出

“人民法院不得仅以虚假陈述未经监管部门行政处罚或者人民法院生效刑事判决的认定为由裁定不予受理。”

这或许向个人投资者释放了早期举证责任降低的信号,但无疑也给机构投资人带来了还原事实的难题。在1801号案中,上海金融法院明确将“案涉专项计划的基础资产是否虚假,原始权益人是否构成虚假陈述行为”作为争议焦点之一,但倘若没有监管部门的查证结论及调查底稿,对投资人或法院而言,是极其困难穿透表象看到实质的。

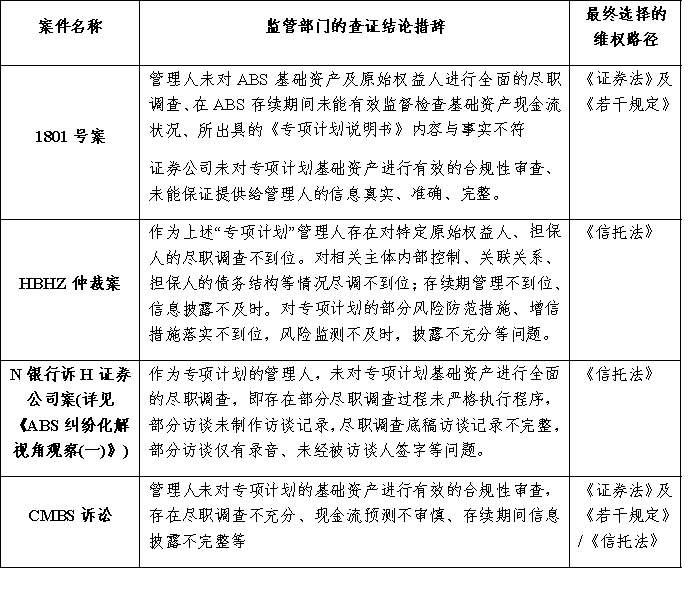

展开来说,法院在1801号案判决中明确“ABS是以基础资产产生的现金流作为第一还款来源,故能够产生现金流的基础资产的真实性至关重要,具有重大性……但本案的实际情况是作为基础资产组成部分的租赁合同以及原始权益人的现金流水真实性均严重存疑,持续、稳定的现金流根本不存在”。此处,法院用以判断基础资产是否虚假、是否构成虚假陈述行为的来源系监管部门的调查。那对于投资人而言,在案件早期缺乏调查底稿的情况下,是否可以通过监管部门的查证结论辅助其判断是否构成虚假陈述行为?究竟依据《证券法》以及《若干规定》,还是《信托法》进行维权主张的优先考量?让我们通过四个不同的案例来具体观察。

-部分ABS纠纷及监管部门的查证结论措辞、最终选择的维权路径-

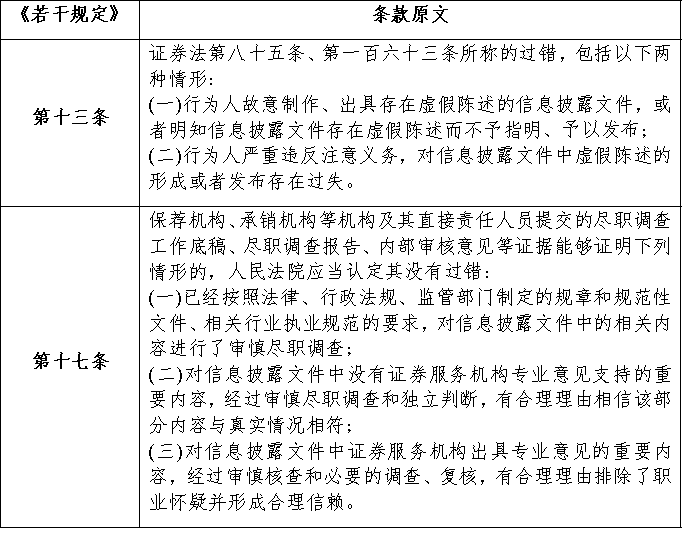

在有限案例的情况下,我们发现监管部门的查证结论集中在管理人(受托机构)对原始权益人的尽职调查不全面、不充分,但这也不必然推动投资人直接采用信托法律关系进行维权。不论适用信托法律关系还是适用证券法律关系,均可以参考《会议纪要》(征求意见稿)第80条关于受托机构的尽职调查义务,“受托机构的尽职调查义务与承销保荐机构的义务内容类似……人民法院可以参照《若干规定》第十三条、第十七条等规定,结合尽职调查指引等规范性文件加以认定。”[7]但仅凭有限的监管部门的查证结论措辞,尚无法直接得出上述案件下的基础资产系虚假伪造、原始权益人构成欺诈发行/虚假陈述行为的结论。

-《若干规定》第十三条及第十七条-

回到仅有的适用《证券法》及《若干规定》的1801号案,可以发现法院在具体分析是否构成虚假陈述行为时,分为以下三步:“第一,各监管部门对案涉基础资产虚假的事实已有所查证;第二,已审理查明案涉入池租赁合同的真实性严重存疑;第三,已审理查明案涉基础资产的大量资金流水系人为制造”,由此得出“案涉专项计划不存在可以产生独立、可预期、持续、稳定现金流的基础资产”、“原始权益人制作虚假文件,制造基础资产历史现金流……导致案涉ABS的发行文件存在严重信息披露违法违规问题,构成欺诈发行”的结论。

其中,法院在第一步参考审计署的调查、上交所的调查、原始权益人向监管部门的情况说明,第二步则参考了服务机构律师事务所在监管部门的陈述、证券公司作为实际策划者的访谈记录、大额租户在监管部门的否定性陈述、工商内档留存的租赁相关文书、管理人(受托机构)在监管部门的陈述,第三步参考管理人(受托机构)及证券公司作为实际策划者在监管部门的陈述。由此似乎印证了仅凭有限的监管部门的查证结论措辞尚无法直接得出结论的推断。

需要补充的是,在《若干规定》发布的同时,最高院及中国证监会发布了《适用〈若干规定〉有关问题的通知》,其中第二条明确,“为了查明事实,人民法院可以依法向中国证监会有关部门或者派出机构调查收集有关证据”、“人民法院调查收集的证据,应当按照法定程序当庭出示并由各方当事人质证。”[8]上述路径或许将成为未来投资人向管理人(受托机构)进行维权主张过程中,获得充足证据材料的有效手段之一。

综上,我们倾向于认为,若投资人可以通过人民法院向监管部门寻求充足有效的证据材料,则适用《证券法》更便于查明事实,也更有利于原告投资者向管理人(受托机构)进行损失赔偿的维权主张。

03 角色界定:不同主体的身份及其责任的配置

若法院认定ABS的基础资产虚假导致存在虚假陈述行为,则当适用《证券法》及《若干规定》时,管理人(受托机构)的角色如何界定?

法院在1801号案指出“诚然,案涉资产证券化的结构带有部分信托特征,并非以特殊目的公司作为发行人直接向投资者发行证券,而是,通过专项计划为载体,以投资者购买专项计划受益权份额的方式进行投资。但前述差异主要体现于发行人主体身份的差别。在后一种架构中原始权益人实际上承担了发行人的角色,而管理人(受托机构)类似于证券的承销商。”与之类似,原最高人民法院民事审判第二庭庭长、现最高人民法院副院长高晓力法官,在接受媒体采访时指出,“资产支持证券是‘企业以未来收入获取当下融资’的一种商业安排,原始权益人是证券发行募集资金的实际获得者,受托的发起机构(注:即管理人(受托机构))所承担的责任类似于普通证券发行中的承销保荐机构”。[9]如若法院认定ABS的基础资产虚假导致存在虚假陈述行为,管理人(受托机构)是否当然承担与原始权益人相当的连带赔偿责任?

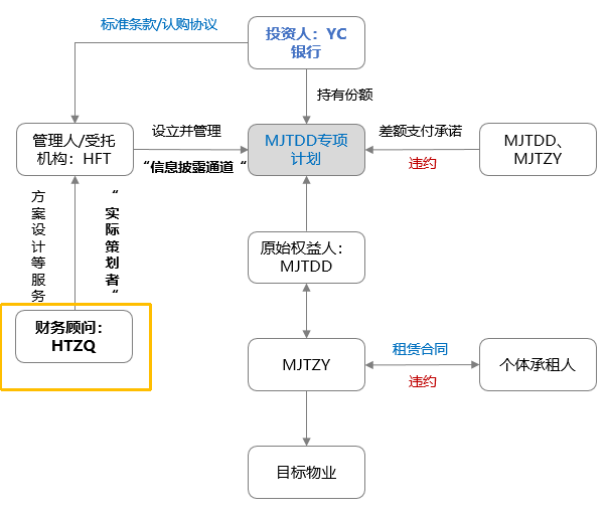

-1801号案的交易结构图及角色界定-

参考上图1801号案的交易结构图,可以发现案涉ABS纠纷在投资人、原始权益人、管理人(受托机构)外增加了财务顾问的主体,且金融法院在裁判文书中将其认定为“实际策划者”,并将管理人(受托机构)定性为信息披露通道。就此,我们希望通过解构不同主体的身份来还原其责任的配置,以期未来在类似事实背景下给予投资人更有把握的维权路径。

首先,关于原始权益人承担发行人角色的论述不再展开,就其发行文件所存在的基础资产虚假及存在虚假陈述行为,已在前文分析不再赘述。至于本案由此引发的交易因果关系、损失因果关系的判断,就前者重点在于是否需要证明投资人是“信赖基础资产的真实性而作出投资决策”的,而后者落在损失是否已经实际发生。值得注意的是,《会议纪要》(受托机构)第78条展开讨论了如何界定ABS纠纷的发行人,其中明确“当事人对原始权益人、发起机构、受托机构等是否为证券法规定的发行人发生争议的,人民法院应当以行为人是否通过证券发行活动实际获得募集资金为判断标准”。[10]

其次,关于管理人(受托机构)承担的“类似于普通证券发行中的承销保荐机构”的论述,除前述1801号案和最高法法官观点外,《会议纪要》(受托机构)第79条【受托机构的信息披露义务】则提出,“在发行信息披露方面,受托机构在证券发行文件中披露的有关信托财产和资产支持证券的信息,是由原始权益人或发起机构提供,受托机构具有信息披露通道的属性。”与之类似的,1801号案的判决中也有“信息披露通道”的概念,法院认为,管理人(受托机构)“虽然曾有所怀疑,但最终在未有合理理由排除职业怀疑的情况下出具了《专项计划说明书》”,该判断系基于前述列明的《若干规定》第十七条第(三)款,符合《会议纪要》(征求意见稿)第80条关于受托机构的尽职调查义务的规定,这也与我们在《ABS纠纷化解视角观察(一)》就N银行诉H证券公司案下尽职调查义务层面的责任认定相互印证。可见,不论从信托法律关系展开还是从证券法律关系分析,对于管理人(受托机构)的部分勤勉尽责义务是重合的。

最后,关于将财务顾问定性为“实际策划者”的判断,则为该类型ABS纠纷中的首例,其既不是原始权益人/发行人的地位,也不是管理人/受托机构的身份,更不当然是《若干规定》及《会议纪要》(征求意见稿)中的服务机构,而是结合了《若干规定》第十八条及第二十二条的特殊定性,即

“为发行人提供服务的金融机构明知发行人实施财务造假活动,仍予以配合,故意隐瞒重要事实致使发行人的信息披露文件存在虚假陈述”

该财务顾问在1801号案项下的ABS业务策划、发行过程中起到了主导作用。法院通过层层论述确定财务顾问“作为专业的证券服务机构,通过一般注意义务即可对原始权益人、基础资产真实性产生合理怀疑,通过有意未调查或未全面调查应当可以调查的资料……而故意隐瞒了原始权益人以及基础资产的真实情况,甚至存在放任原始权益人制作虚假租赁合同、提供虚假财务信息的重大嫌疑”。

此外,法院在后续论证中指出,即使财务顾问“对造假行为毫不知情,但其作为案涉专项计划的证券服务机构,事实上承担了证券发行阶段管理人的主要职责。HFT也反复强调其仅为案涉专项计划名义上的管理人,仅提供了通道,而策划及尽职调查材料主要来源于财务顾问”,如此又将回到前述关于管理人(受托机构)的分析,在此不再展开赘述。

综上所述,我们倾向于认为,虽然管理人(受托机构)承担的责任类似于普通证券发行中的承销保荐机构,但不意味着管理人(受托机构)必然会承担与原始权益人(实际上承担了发行人的角色)相当的赔偿责任,还是需要结合具体案情进行判断。

04 结语

通过本文及《ABS纠纷化解视角观察(一)》,我们能够发现围绕着ABS纠纷产生的法律适用与责任边界是不一而论的,需要结合具体案情进行分析。并非所有的ABS纠纷都适合采用信托法律关系解决,在特定情况下适用证券法律关系能够穿透表象发现根源问题。在1801号案尚未取得二审判决的背景下,我们认为,该案的复杂性在于标准模式下增添了“实际策划者”的角色,若存在其他纠纷且该角色与管理人(受托机构)相重合,或管理人(受托机构)直接参与策划造价,则将一定程度减少分歧,也能够为统一ABS纠纷案件审理的基本思路提供有力支撑。

脚注:

[1].参见:中国经营报《专访最高法民二庭副庭长周伦军:将出台、完善多项金融证券领域司法规则和解释》。

[2].《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释[2022]2 号,2022年1月21日发布,2022年1月22日施行,“《若干规定》”)第一条,信息披露义务人在证券交易场所发行、交易证券过程中实施虚假陈述引发的侵权民事赔偿案件,适用本规定。

[3].《中华人民共和国证券法》(主席令第37号,2019年12月28日修订并于2020年3月1日施行,“《证券法》”)第二条,资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法,由国务院依照本法的原则规定。

[4].《全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)》(“《会议纪要》(征求意见稿)”) 第三章“三、与资产管理有关的纠纷案件的审理”的第(三)小节“(三)关于资产支持证券纠纷案件的审理”, 随着信托型资产支持证券产品的快速发展,在信贷资产支持证券、企业资产支持专项计划、保险资产支持计划、非金融企业资产支持票据等四类资产支持证券的发行和交易中,因资金回流不及预期、基础资产不实等原因引发的民事纠纷开始出现,有必要统一法律适用。

[5].《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法[2019]254号,2019年11月8日发布并施行,“《九民纪要》”)94.【受托人的举证责任】资产管理产品的委托人以受托人未履行勤勉尽责、公平对待客户等义务损害其合法权益为由,请求受托人承担损害赔偿责任的,应由受托人举证证明其已经履行了义务。受托人不能举证证明,委托人请求其承担相应赔偿责任的,人民法院依法予以支持。

[6].《会议纪要》(征求意见稿) 82.【欺诈发行和虚假陈述案件审理】信息披露文件中与资产支持证券信用状况有关的重要信息存在虚假陈述的,人民法院应当根据证券法第八十五条、第一百六十三条的规定,以及《若干规定》关于民事责任构成要件的相关规定,并可参照《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》(法[2020]185 号)关于损失计算方法的相关内容,依法确定发行人董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人,以及受托人、资产服务机构、增信机构、承销机构、信用评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等当事人的义务和责任,将责任承担与行为人的注意义务、注意能力和过错程度相结合,将民事责任追究的损失填补与震慑违法两个功能相结合,切实保护资产支持证券投资者的合法权益。

[7].参见:中国经营报《专访最高法民二庭庭长高晓力:金融审判不仅要依法妥当解决纠纷,还要履行风险防范化解职责》。

[8].《最高人民法院、中国证券监督管理委员会关于适用〈最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定〉有关问题的通知》(法[2022]23号,2022年1月21日发布并施行,“《适用〈若干规定〉有关问题的通知》”)第二条,当事人对自己的主张,应当提供证据加以证明。为了查明事实,人民法院可以依法向中国证监会有关部门或者派出机构调查收集有关证据。

人民法院和中国证监会有关部门或者派出机构在调查收集证据时要加强协调配合,以有利于监管部门履行监管职责与人民法院查明民事案件事实为原则。在充分沟通的基础上,人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释等规定调查收集证据,中国证监会有关部门或者派出机构依法依规予以协助配合。

人民法院调查收集的证据,应当按照法定程序当庭出示并由各方当事人质证。但是涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私或者法律规定其他应当保密的证据,不得公开质证。

[9].《会议纪要》(征求意见稿)80.【受托机构的尽职调查义务】受托机构负有对基础资产进行尽职调查义务,是监管部门规范性文件的一致要求。从相关规范性文件的规定内容看,受托机构的尽职调查义务与承销保荐机构的义务内容类似。因此,在当事人就受托机构履行尽职调查义务是否存在过错发生争议时,人民法院可以参照《若干规定》第十三条、第十七条等规定,结合尽职调查指引等规范性文件加以认定。

[10].《会议纪要》(征求意见稿)78.【资产支持证券的发行人】资产支持证券是“企业以未来收入获取当下融资”的一种商业安排,无论是采取先转移资产后募集资金的方法,还是采取先募集资金后购买资产的交易安排,在现实经济生活中都是以受托机构锚定企业特定资产在前,发行证券、募集资金在后的方式开展具体业务。当事人对原始权益人、发起机构、受托机构等是否为证券法规定的发行人发生争议的,人民法院应当以行为人是否通过证券发行活动实际获得募集资金为判断标准。受托机构编报发行文件、办理证券发行是承诺信托后履行合同约定义务的行为,其行为效果依法应由委托人(原始权益人、发起机构)承受。当事人以规范性文件中关于相关受托机构或特定目的信托负责证券发行的规定为由,主张该受托机构或特定目的信托是证券发行人,应依照证券法第八十五条承担发行人责任的,人民法院不予支持。

基础资产的原始权益人、发起机构所提供的信息不符合真实、准确、完整的要求,导致受托机构披露的相关信息存在虚假陈述,投资者起诉请求判令原始权益人按证券法第八十五条关于发行人责任的规定赔偿由此导致的损失的,人民法院应当予以支持。