新公司法下担任法定代表人的实务风险分析与建议

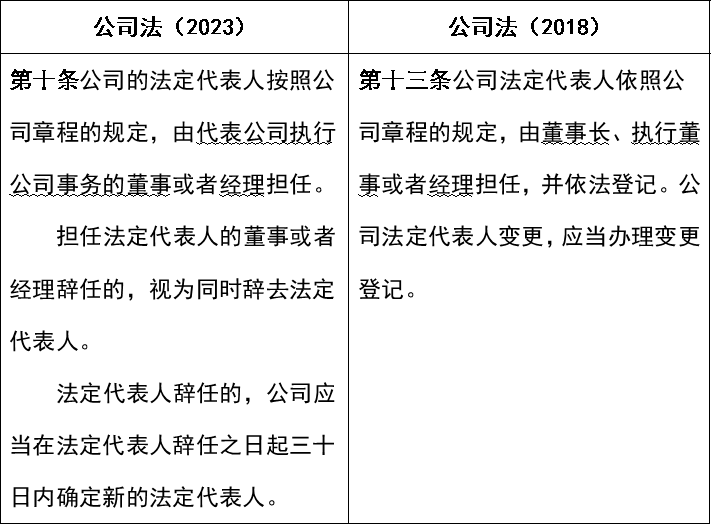

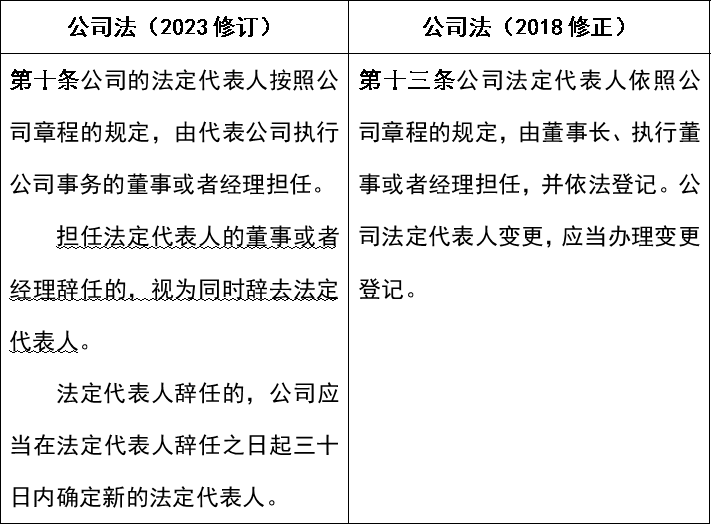

2024年7月1日起,《中华人民共和国公司法》(2023年12月29日修订通过,以下简称“公司法(2023)”)正式施行。此次修订力度极大,修改的条文众多,关于法定代表人的规定有2个条文(第十条和第十一条),内容有修改,也有新增。

01 公司法定代表人的选任范围扩大

公司法(2023)第十条第一款的规定扩大了公司法定代表人的选任范围。除了董事会的董事长、不设董事会的执行董事、经理外,其他代表公司执行事务的董事也具有担任公司法定代表人的资格。换言之,同时兼任董事的公司副经理、财务总监、上市公司董事会秘书,也可担任公司法定代表人。

按理,公司法定代表人选任范围的扩大是件好事,原先不愿意做法定代表人的董事长或执行董事,其他董事代为担任法定代表人。但实务中,其他董事却不愿意担任法定代表人。一方面,担任法定代表人并不会给他们带来更多的好处,一方面,普遍担心担任法定代表人会承担更多责任。法定代表人需要对公司的债务承担连带责任,这种错误的认知普遍存在。

02 法定代表人的主要风险

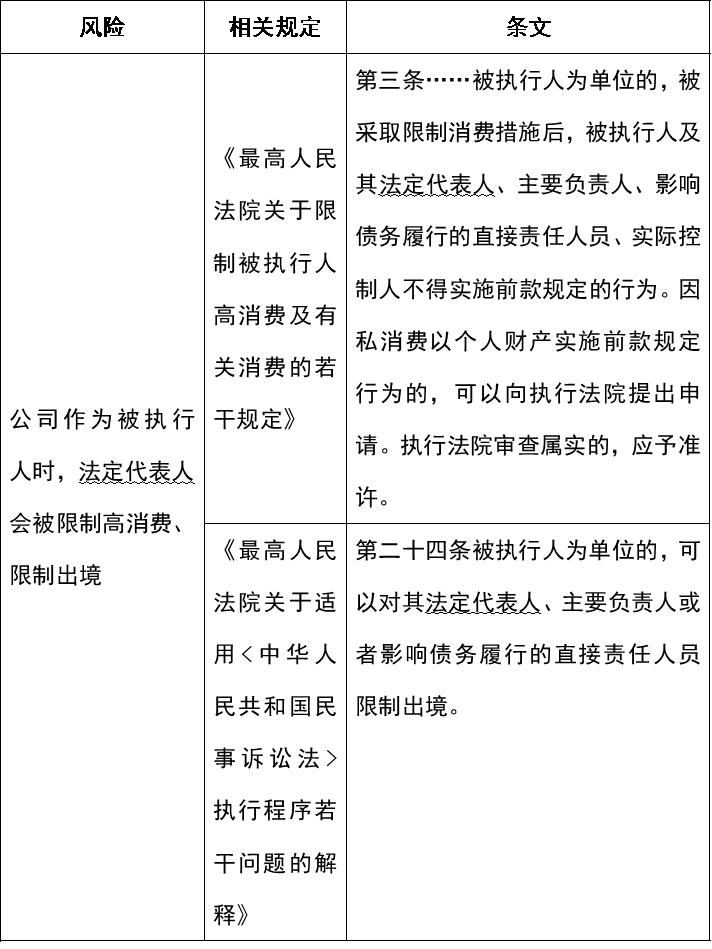

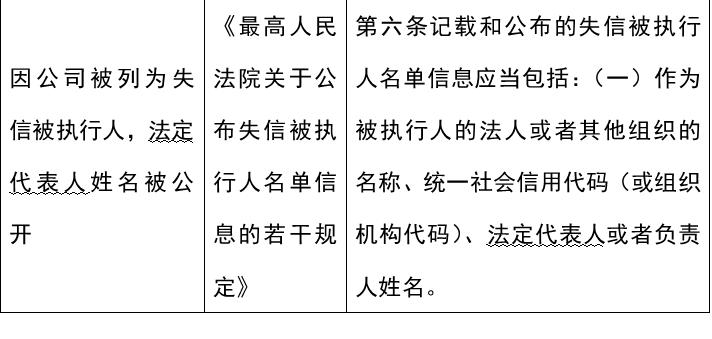

综上,担任法定代表人的主要风险是公司败诉后不履行债务,相对方可以向法院申请强制执行,并要求法院同时对法定代表人采取限制高消费措施(如禁止乘坐高铁、飞机)、限制出境,并将其列入失信被执行人名单。

实务中,有的法定代表人只是名义上的法定代表人,并未实际参与该公司的经营。更糟糕的是,该法定代表人是另一家公司的控股股东或实际控制人,需要坐高铁或飞机出差,参与商务谈判。被限制高消费后,严重影响其商务活动。故,有的法定代表人权衡利弊之后,无奈之下以自己的财产为公司偿还债务,换得“自由身”。

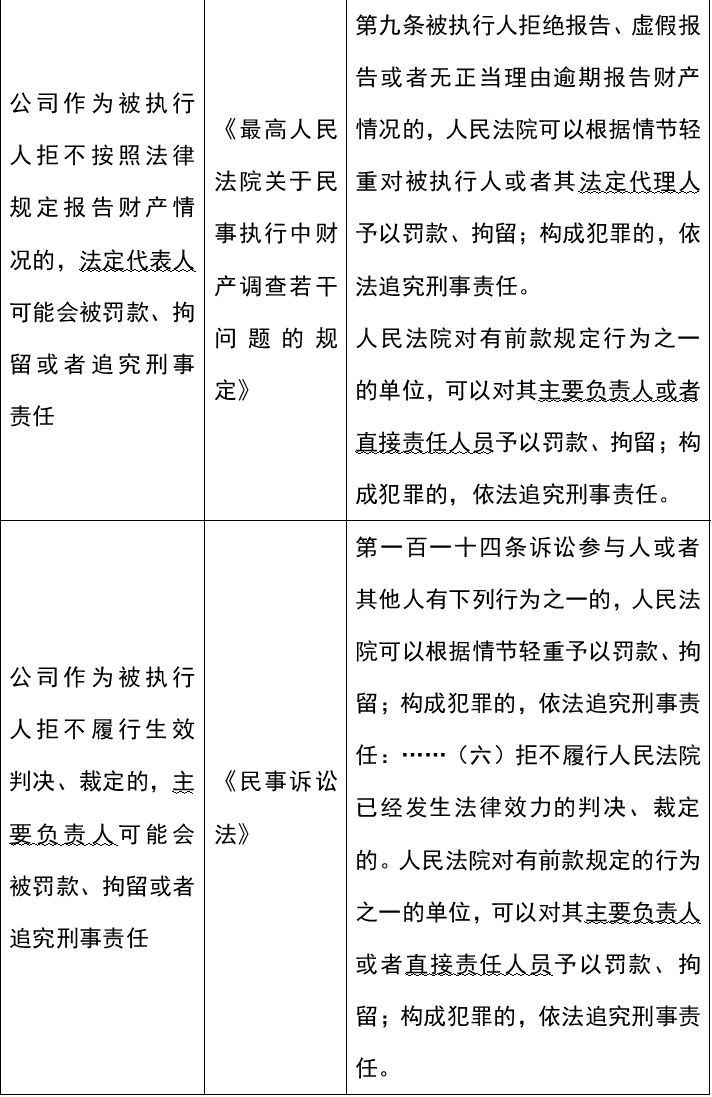

此外,公司作为被执行人,有履行能力却故意拒不履行生效判决、裁定的,或者不按照法律规定报告财产情况的,法定代表人还有被罚款、拘留或者追究刑事责任的风险。

03 法定代表人的辞任

面对上述风险,公司法(2023)第十条新增了法定代表人辞任机制。

新法明确规定,担任法定代表人的董事或经理辞任的,视为同时辞去法定代表人职务。这背后的逻辑很容易理解:皮之不存毛将焉附?担任法定代表人的前提是担任执行公司事务的董事,以及经理。如果辞去了董事或经理的职务,就失去了担任法定代表人的资格。

在公司法(2023)之前,法定代表人无法自行辞任,必须通过股东会做出股东会决议。然而,若公司败诉,又没有能力履行债务时,即便股东会同意换法定代表人,也没有人愿意担任法定代表人。这样,原法定代表人就不得不继续担任。

公司法(2023)第十条第二款这一规定彻底改变了以往实践中“辞任难”的困境。辞任行为属于单方法律行为,只需书面意思表示送达公司即生效,无需公司批准或股东会决议。此外,新法要求公司在法定代表人辞任后三十日内确定新的代表人,既给予了公司合理的决策时间,也避免了职位长期空悬可能导致的管理混乱。

实务中,担任法定代表人的董事或经理能否只辞去法定代表人职务,而依然保留董事或经理的职务呢?公司法(2023)并没有对此问题进行直接规定。为避免潜在风险或纠纷,公司可在其章程中对法定代表人的产生、变更、辞任进行具体的规定。

那么,法律条文中的制度设计,在具体的司法实践中如何被运用和解释?法定代表人依据公司法(2023)辞任后,是否必然能够免除相关责任?最高人民法院近年作出的一系列典型案例,正好为我们提供了观察司法实践的重要窗口,这些案例展现了法院的裁判标准,为法定代表人评估自身风险、完善退出程序提供了至关重要的实践指引。

04 最高院关于法定代表人辞任的部分案例

裁判梳理

1.即便辞任法定代表人,但公司未变更登记,原法定代表人仍可能被限制高消费(最高人民法院,案号:(2024)最高法执监596号)。

裁判要旨

法定代表人虽提出股东会已解除其法定代表人资格,已不再履行法定代表人职责,但登记的法定代表人依法具有公示效力。在未进行变更登记的情况下,法院对其的限制消费措施合法。

裁判理由

法院认为:本案的审查焦点是对刘某涛的限制消费措施是否合法。

《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条第二款规定,“被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的,可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的,应予准许”。

在被执行人系单位的情况下,对单位采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。本案中,被执行人感知公司未履行生效法律文书确定的义务,被采取限制消费措施。根据上述规定,刘某涛作为感知公司的法定代表人,也不得实施规定的行为。刘某涛提出股东会已解除其法定代表人资格,已不再履行法定代表人职责,但工商登记行为具有公示效力,且如果刘某涛已被解除法定代表人,其应当变更登记,在未进行变更登记的情况下,仍然应认定其系感知公司法定代表人。且,其提供的证据不能证明其不属于法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人这四类人。综上,刘某涛的申诉理由不能成立,依法应予驳回。

2.变更法定代表人未必解除限消,关键在是否“恶意避债”(最高人民法院案号:(2023)最高法执监447号)。

裁判要旨

被执行人的原法定代表人申请解除限制消费措施,需举证证明其并非被执行人的实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,且该变更确因被执行人企业经营管理的需要。否则,法院有权不支持原法定代表人解除限消措施的请求。

裁判理由

法院认为:

根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条的规定,被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施规定的相关行为。

根据相关立法精神,为了防止相关人员假借变更法定代表人、主要负责人逃避债务履行,被执行人的原法定代表人申请解除限制消费措施,需举证证明其并非被执行人的实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,且该变更确因被执行人企业经营管理的需要。本案中,根据福州中院、福建高院查明的情况,某船务有限公司在加入案涉债务后,控股股东频繁以极低的价格(1元)进行股权转让,并相应地进行法定代表人变更。郭某中多次担任、被免去被执行人某船务有限公司的法定代表人、经理、董事等。且未提供充分证据证明变更确因被执行人企业经营管理的需要。因此,福建高院驳回郭某中请求解除对其限消措施的复议申请,并无不当,本院予以维持。

3.涉诉期间法定代表人变更的,能否在执行阶段限消原法定代表人(最高人民法院,案号:(2020)最高法执监420号)。

裁判要旨

在仲裁过程中变更法定代表人的行为并非法律禁止的行为,在无其他相应证据证实的情况下,不能视为执行中逃避债务的行为。申请执行人仅以原法定代表人作为系争协议签订、履行及发生争议时的被执行人法定代表人,就认为其为实际控制人或者影响债务履行的直接责任人依据不足,申请执行人认为应对原法定代表人采取拘留、限制消费措施亦依据不足。

裁判理由

法院认为:

根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条第二款规定,当被执行人不履行生效法律文书确定的义务,人民法院可对被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人采取限制消费措施。

按照查明的事实,本案债权虽然是在肖xx担任洲际公司法定代表人期间发生的,但肖xx于2018年10月25日将其持有的洲际公司全部股权转让给益街公司和赵xx,并经市场监督管理部门核准登记,在案件于2019年8月5日进入执行程序时,肖xx已不是洲际公司的法定代表人或主要负责人,何xx仅为洲际公司的监事。即肖xx、何xx在本案进入执行后均不是被执行人洲际公司的法定代表人及主要负责人。因此,需要根据肖xx、何xx所持股权份额、变更身份及对公司实际控制等综合情况,来判断二者是否属于公司的实际控制人或者影响债务履行的直接责任人。

本案纠纷发生时,债权债务尚处于审查确定期间,肖xx在仲裁过程中向益街公司、赵xx转让股权、变更法定代表人的行为并非法律禁止的行为,在无其他相应证据证实的情况下,不能视为执行中逃避债务的行为。

根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第三项关于“实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人”的规定。

如果认为肖xx在转让股权后,仍能够通过投资关系、协议或者其他安排,实际支配公司行为,需要举证证明。现申诉人仅以肖xx作为《酒店合作经营协议》签订、履行及发生争议时的被执行人法定代表人认为其为实际控制人或者影响本案债务履行的直接责任人依据不足。

根据本案查明的事实,何xx系洲际公司监事,并未直接持有洲际公司的股权,在益街公司的持股比例为10%,即便如申诉人所述,何xx通过益街公司间接持有被执行人9.9%的股份,也不能仅仅由此视为洲际公司的实际控制人,或者是影响债务履行的直接责任人员,否则就有扩大适用法律及司法解释之嫌,亦不符合善意文明执行理念。故申诉人认为应对何xx采取拘留、限制消费措施亦依据不足。

05 结论与实务建议

正常情况下,担任公司的法定代表人并无不可。法定代表人并不会直接对公司的债务承担连带责任。

公司法(2023)的施行为法定代表人提供了更为清晰的退出路径,增强了其辞任的自主权,但通过最高院的典型案例可以看出,司法实践中对法定代表人责任的认定并未放松。工商登记的公示效力仍然得到充分尊重,未办理变更登记的,即使已内部辞任,仍可能被采取限制措施。同时,法院注重审查变更行为是否属于“恶意避债”,对于异常变更保持高度警惕。

对于法定代表人而言,既要看到新法带来的退出便利,也需认识到潜在责任承担的风险。在接受任命时应审慎评估公司经营状况和债务风险;在退出时要确保完成工商变更登记,保留相关证据;在面对执行措施时要积极举证,证明自己非实际控制人或影响债务履行的直接责任人员。