ESG新底线:高管生存与增长指南

引言

那个您最不想接到的电话

深夜11点,一阵急促的手机铃声打破了宁静。来电的是您在欧洲的物流主管,声音中带着难以掩饰的焦虑——一批价值五千万欧元的高精密零部件在鹿特丹港被无限期扣留。原因并非产品质量或关税疏漏,而是供应链深处一家三级供应商未能按欧盟新规提交合格的人权尽职调查文件。几乎在同一时间,您可能接到首席财务官的紧急汇报:由于公司ESG评级持续下滑及“转型风险”凸显,一家主要合作银行突然撤销了关键授信额度。

这些不再是虚构的情景,而是全球商业舞台上正在发生的现实。ESG(环境、社会与治理)已彻底脱离企业社会责任报告的“装饰”范畴,演进为直接影响运营连续性、资金成本和市场准入的实质性风险。它关乎订单能否交付、贷款能否获批,甚至关乎企业能否继续进入关键国际市场。

正当国际压力不断收紧之际,国内的监管演进也为“自我声明”时代画上了句号。2025年7月31日,中国注册会计师协会发布《可持续信息鉴证业务准则(征求意见稿)》,标志着企业今后发布的ESG信息必须经过独立、严格的第三方鉴证,才能获得资本信任和监管认可。国内外政策与市场力量形成“钳形攻势”,将ESG从可选项推向了企业生存与竞争的必选项。

在此背景下,ESG不再仅是出口贸易的合规议题,更是企业在本土及全球市场建立信任基石的战略核心。过去分散在各部门、边缘化处理的ESG事务,如今必须提升至企业最高决策层,成为CEO直接领导的系统性工程。

对中国企业而言,ESG已不再是道德选择题,而是关乎风险抵御能力、融资成本控制以及全球竞争力的战略命题。唯有将ESG深度融入商业策略和运营流程,企业才能在日益严峻的内外压力中构建韧性,持续赢得未来。

ESG之墙:

穿越全球贸易新壁垒

在新的全球商业版图中,ESG正迅速构筑起一道道无形的“高墙”,成为中国企业必须面对的最主要非关税贸易壁垒,忽视它等于将出口命脉置于风险中。

碳关税已至,成本真实可见

欧盟“碳边境调节机制”(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)已生效,已成为直接的商业成本。其本质是一项“碳关税”,旨在拉平欧盟本土生产商与非欧盟进口商之间的碳成本,以防止“碳泄漏” - 即碳密集型产业转移到环保法规宽松的国家。目前CBAM已覆盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力和氢等行业。中国是欧盟重要的贸易伙伴,且出口产品中的碳密集型产品占比较高。数据显示,中国对欧盟出口的高碳泄漏风险产品占比31.14%。研究模拟显示,在全面合规下钢铁出口量或减少32%。碳足迹直接转化为成本,碳排放管理能力关乎价格竞争力和市场准入。

供应链,已成为您的法律责任延伸

全球供应链的责任边界正经历颠覆性扩展。以美国《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA)和欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》(CSDDD)为代表的新规,正将企业法律责任推向供应链最末端。UFLPA实行“有罪推定”,要求进口商自证无强迫劳动,已导致上万批货物被扣留,执法范围不断从纺织、光伏延伸至高价值行业。与此同时,欧盟CSDDD强制企业对其全球供应链中的人权和环境影响承担全面审查与管理义务,进一步提高了合规的复杂性和系统性要求。

这些法规的共同核心,是要求企业具备前所未有的透明度和全链数据追溯能力。传统以成本、效率为中心的供应链模式已难以应对新规则;全球市场的新通行证是可验证、可审计的ESG数据。无法提供可信数据凭证的企业将逐步被主流市场排斥,这也使得对供应链智能技术和数据治理体系的投入,从“可选择”变为“不可或缺”。

全球“反漂绿”战争打响

“漂绿”(Greenwashing)即企业就其环保实践做出误导性或虚假宣传的行为 – 正面临全球性的法律围剿。大众汽车“柴油门”代价超313亿欧元,壳牌、汇丰、H&M均因虚假宣传受罚。这一全球趋势与国内的新规形成了完美呼应。上文提到的征求意见稿正是将“反漂绿”的战火烧到了本土。今后,任何诸如“环保”、“可持续”、“绿色”之类的宣传语,如果缺乏经过独立第三方审计的、可验证的数据支持,都将构成直接的法律风险。欧盟《绿色声明指令》(Green Claims Directive)同样要求环保宣传需有可审计数据支持。ESG承诺必须是严肃的法律声明,背后需要有完整、可靠的数据链条和管理流程作为支撑。

ESG的全球挑战:

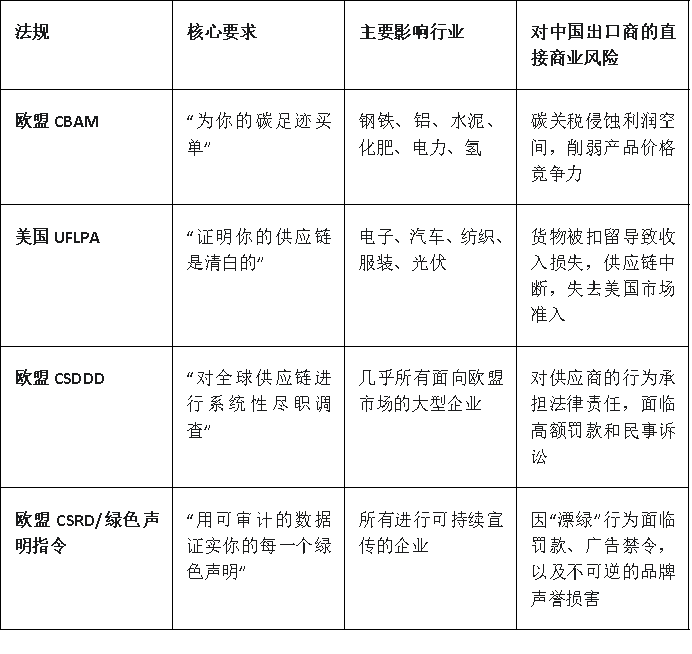

关键国际法规及其对中国企业的影响

ESG价值等式:

从风险管理到战略优势

在ESG的新浪潮中,企业面临着一个战略性的岔路口。一条路通向价值毁灭的深渊,成为时代的落后者;另一条路则通往价值创造的高地,将ESG锻造为企业牢不可破的竞争护城河。选择哪条路,取决于领导者的远见与决断。

下行风险:代价高昂的警示录

忽视ESG所带来的风险并非理论上的推演,而是已经发生在众多知名企业身上的真实亏损。

·财务灾难与品牌崩塌:大众汽车“柴油门”事件,损失超300亿美元,品牌信誉长期受损。

·市值瞬间蒸发:全球外包服务巨头Teleperformance因其恶劣工作条件,股价单日暴跌34%,市值蒸发数十亿美元。

·信任危机与业务受限:美国富国银行(Wells Fargo)因内部治理失控,员工为达成销售目标伪造数百万个账户,罚款超30亿美元,失去了消费者的信任,其业务增长也受到监管机构的严格限制。

·融资渠道断裂:博天环境(中国)由于经营和治理问题陷入流动性危机,最终导致实际控制人变更,融资渠道严重受阻。这清晰地表明,在中国资本市场,糟糕的ESG表现同样会切断企业的资金生命线。

上行收益:ESG转化为竞争优势

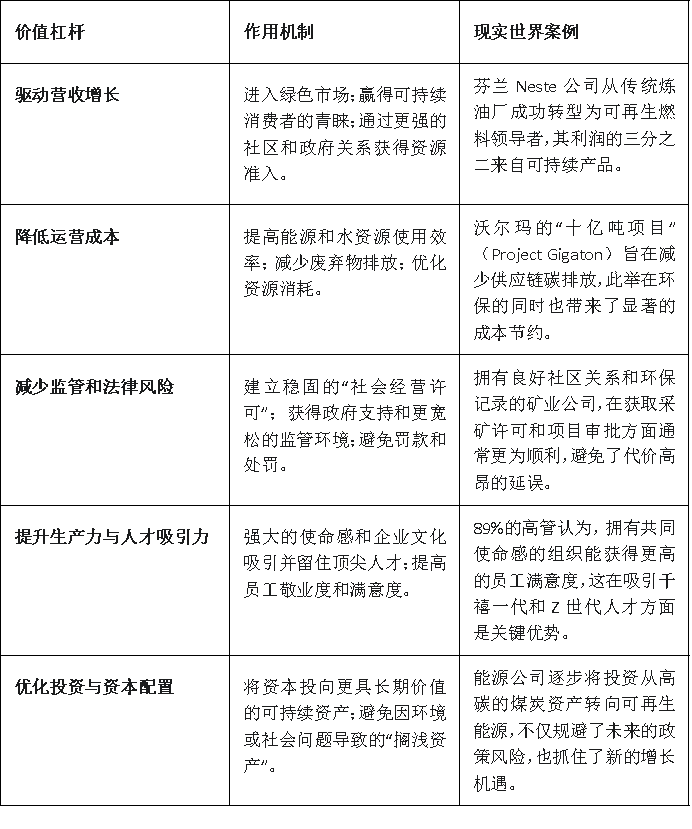

与高昂的风险形成鲜明对比的是,卓越的ESG战略能够为企业创造实实在在的财务价值。麦肯锡研究揭示ESG创造价值的五大路径:

联合利华(Unilever)案例:该公司在缺水市场推出了一款节水型洗碗液,其销量增速超过同品类产品20%以上,成功将社会需求转化为商业增长。这证明了,一个强大的ESG主张能够帮助企业开拓新市场,并赢得消费者的偏好,高达70%的消费者表示愿意为“绿色”产品支付溢价。

财务铁证:资本市场奖励领导者

最有力度的证据来自资本市场本身。大量实证研究表明,优秀的ESG表现与强劲的财务业绩之间存在着显著的正相关关系。

·更低的融资成本:高ESG评级公司拥有更低股权和债务成本。

·更高的盈利能力:哈佛大学等机构的研究证实,在可持续发展方面表现优异的公司,其股本回报率(ROE)和资产回报率(ROA)等会计指标也显著优于同行。

·卓越的股价表现:MSCI(摩根士丹利资本国际公司/国内译为“明晟”)数据显示,高ESG评级公司17年累计表现持续优于低评级者。

·危机“避风港”:ESG投资在经济动荡期能提供更好的下行保护。

资本市场正在将ESG评级视为衡量企业管理质量和运营卓越性的关键代理指标。一家能够在复杂的供应链中实现透明追溯、能够通过技术创新降低资源消耗、能够与社区建立深厚信任关系的公司,必然也拥有卓越的管理团队和强大的风险控制能力。投资者追捧的不仅仅是“绿色”或“有社会责任感”的公司,他们真正投资的是那些管理更精良、战略更长远、基本面更稳固的优质企业。ESG,已从合规成本,转变为对企业内在品质的投资。

CEO行动手册:

构建高韧性的ESG战略

从“为什么做”转向“如何做”,为企业掌舵者提供一套清晰、可执行的行动框架,是将ESG从理念转化为竞争力的关键。

从“G”开始:治理是战略基石

任何成功的ESG战略都必须始于顶层设计。治理(Governance)是企业的大脑与骨架,没有坚实的治理结构,环境(E)和社會(S)的承诺都将是空中楼阁。

·董事会领导:ESG的最终责任必须由董事会承担,成立专门委员会,董事会监督ESG战略与风险。董事会的直接参与,是向整个组织和外部世界传递“ESG是核心要务”的最强信号。

·薪酬与绩效挂钩:将ESG关键绩效指标(KPIs)纳入高管的薪酬考核体系,是确保战略执行的最有效工具之一。当高管的“钱袋子”与减排目标、员工满意度或供应链合规率直接挂钩时,ESG就不再是可有可无的选项。

·跨职能协作:建立ESG指导委员会,打破部门壁垒,协同行动。

找准焦点:重要性评估的力量

企业资源是有限的,试图在所有ESG议题上都做到完美是不现实的,也是不必要的。关键在于识别并聚焦于对自身业务最“重要”(Material)的议题。这里需要引入“双重重要性”(Double Materiality)的理念,这要求企业从两个维度进行评估:

·财务重要性:外部的ESG因素如何影响企业的财务表现?例如,气候变化带来的物理风险(如洪水、干旱)和转型风险(如碳税、技术迭代)如何影响公司的资产价值和盈利能力。

·影响重要性:企业的运营活动如何对外部环境和社会产生影响?例如,公司的碳排放、水资源消耗、劳工实践以及对社区的贡献或负面冲击。

通过利益相关方调研,绘制“重要性矩阵”,精准投入资源。

融入而非附加:将ESG嵌入核心业务

最成功的企业没有独立的“ESG战略”,它们只有唯一的、深度融合了ESG考量的公司战略。这意味着ESG必须渗透到业务的每一个毛细血管:

·创新与研发:开发可持续产品与服务。

·运营与供应链:推动脱碳,与供应商提升价值链ESG表现。

·财务与投资:发行绿色债券,在资本支出中融入ESG评估。

·并购:ESG尽职调查识别风险与增值机会。

最终的目标是实现“ESG嵌入”(ESG Embeddedness)。这是一种文化状态,当组织内的每一位成员:从选择材料的工程师,到撰写营销文案的市场专员,再到筛选供应商的采购经理,都能够自发地、本能地思考其决策的ESG影响时,企业就真正构筑起了他人难以复制的、深层次的竞争优势。

倾听资本市场的声音:投资者的要求不容协商

资本市场是推动ESG的核心力量之一。以贝莱德(Black Rock)为例,其CEO拉里·芬克(Larry Fink)每年发表的致股东信函,已成为企业界的重要风向标,反复阐明可持续发展与长期价值之间的必然关联。投资者不再满足于合规,而是要求企业提出与商业模式深度融合的前瞻性ESG战略,并通过股东提案和投票权推动董事会变革。尽管美国等地出现ESG政治反弹,但金融风险与商业机遇驱动的趋势未变。正如花旗CEO范洁恩(Jane Fraser)所言,企业必须同时应对能源转型、安全与经济增长三大挑战。顺应资本市场期望,已成为企业获取资金、赢得长期信任的基石。

结语

未来,由“ESG”这三个字母书写

我们正处在一个深刻的转折点,全球法规、市场风险和投资者压力共同将ESG从边缘推向了企业战略的核心。它既是企业面临的重大挑战,也蕴含着巨大的价值机遇。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)强调,企业盈利与地球未来并非二选一;阿联酋电信CEO哈特姆·多维达尔(Hatem Dowidar)指出,ESG深刻影响投资者、客户和员工对企业的看法;可口可乐CEO詹鲲西(James Quincey)则务实地表示,即便“ESG”一词引发争议,企业仍应聚焦于解决社会问题、满足消费者关切,因为这不仅有益生意和股东,也符合社会利益。

这些共识揭示了一个根本真理:ESG并非利润与使命的取舍,而是21世纪实现长期、韧性利润的最可靠路径。不计后果的增长时代已经结束,可持续价值创造的时代正在开启。

作为领导者,您面临的最终问题是:选择引领这场变革,还是被动被变革裹挟?