正当防卫写入新《治安管理处罚法》,改变了什么?

2025年修订的《治安管理处罚法》首次以法律的形式确立了治安正当防卫制度,使得治安正当防卫制度与现有的刑事和民事正当防卫制度在认定标准和法律后果上得以衔接,完善了我国的正当防卫制度体系,具有三重制度价值:一是通过确立治安正当防卫的成立条件,切实贯彻“法不能向不法让步”的理念;二是通过明确治安防卫过当的裁量标准,全面落实“过罚相当”的原则;三是通过区分刑事、治安、民事防卫,构建“刑行民共治”的新型治理模式。

01 确立治安正当防卫的成立条件,切实贯彻“法不能向不法让步”的理念

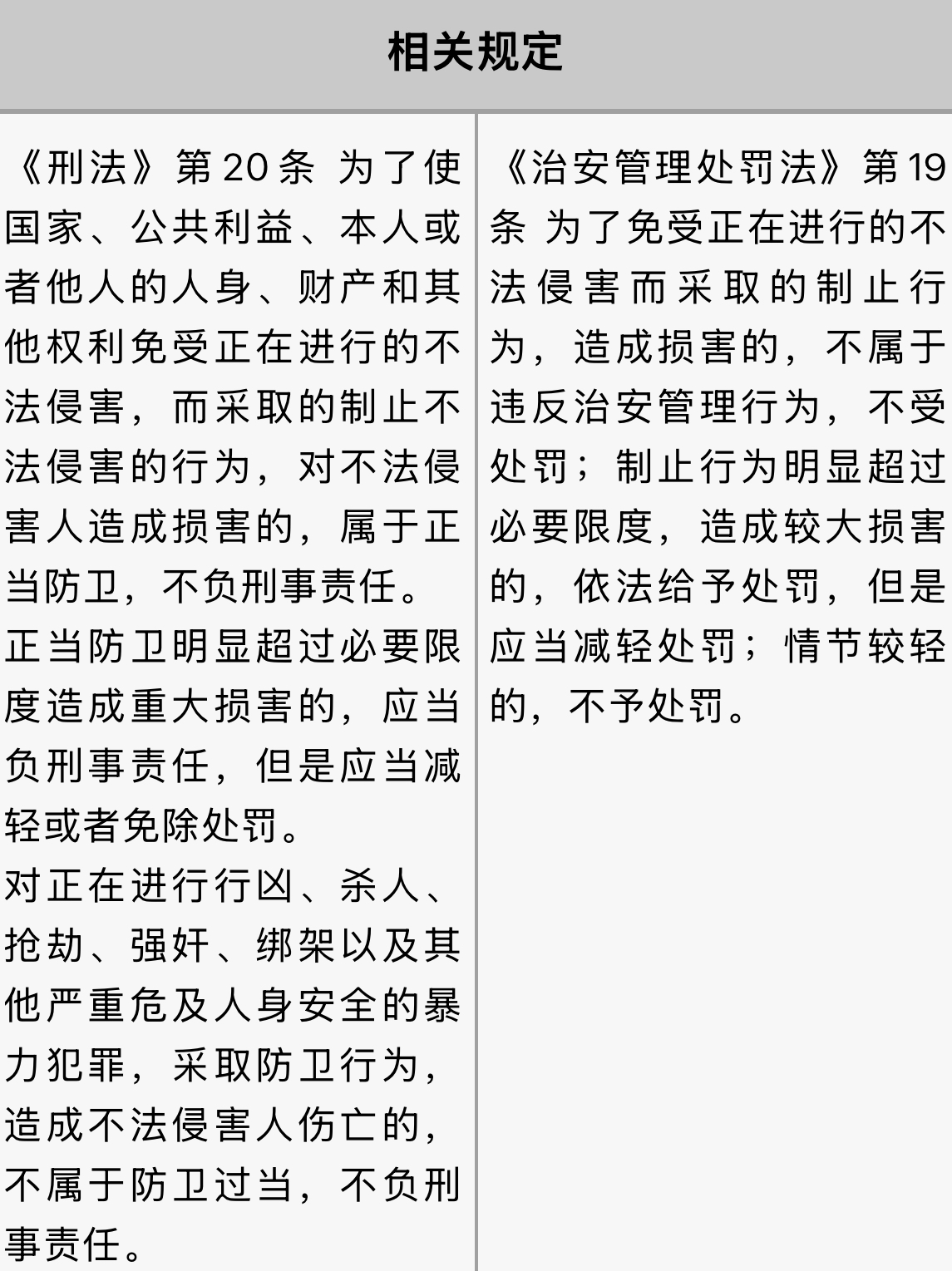

新修订的《治安管理处罚法》第19条明确规定,“为了免受正在进行的不法侵害而采取的制止行为,造成损害的,不属于违反治安管理行为,不受处罚”。

原《治安管理处罚法》未设有正当防卫条款,但在公安部印发的《公安机关执行〈治安管理处罚法〉有关问题的解释(二)》第1条中存在类似规定:“为了免受正在进行的违反治安管理行为的侵害而采取的制止违法侵害行为,不属于违反治安管理行为。”这一规定中“违反治安管理行为的侵害”与新修订《治安管理处罚法》“不法侵害”的表述不同,实践中办案部门对治安正当防卫的适用较为谨慎,被打一方还手被认定为“互殴”并“各打五十大板”的现象并不鲜见。

以上海地区为例,目前防卫类案件的办理程序通常与普通案件无显著差异,皆为经办案部门提出、法制部门审核后由公安机关负责人作出最终决定。

可以预见,随着新法的颁布和施行、决策者的高度重视、相关实施细则和典型案例的出台与发布,基层办案部门将更有底气、更趋主动地依法认定治安正当防卫,“法不能向不法让步”的法治理念也将得到切实贯彻。

02 明确治安防卫过当的裁量标准,全面落实“过罚相当”的原则

新修订的《治安管理处罚法》第19条进一步规定:“制止行为明显超过必要限度,造成较大损害的,依法给予处罚,但是应当减轻处罚;情节较轻的,不予处罚。”这一规定首次明确了治安防卫过当的处罚情节,符合“过罚相当”的基本原则。

在此次修订之前,对于治安防卫过当是否可以从宽处罚,并无明确规范依据。首先,《治安管理处罚法》以及《公安机关执行〈治安管理处罚法〉有关问题的解释》均未涉及正当防卫以及防卫过当的适用问题;其次,《公安机关执行〈治安管理处罚法〉有关问题的解释(二)》虽确认了治安正当防卫不违反治安管理处罚法,但未对防卫过当作出规定。

这就导致办案人员在处理此类案件时经常陷入两难的困境:一方面,从客观结果看,行为明显超过必要限度并造成了较大损害,依法难以认定为正当防卫,应当给予处罚;但另一方面,从主观目的看,行为人是为制止正在进行的不法侵害而实施防卫,具备一定的正当性,若一概给予处罚甚至不予减轻,势必违背公众普遍的正义直觉与社会常识。

而此次修法通过新增对治安防卫过当从宽处理的规定,赋予了办案人员依法裁量的空间,使其能够在具体案件中综合行为人的主观目的、行为限度及损害结果等因素,依法决定是否减轻处罚或不予处罚,兼顾了合法与合理,切实贯彻了“过罚相当”原则。随着该规定的落地实施,人民群众有望在更多个案中切实感受到公平正义。

03 区分刑事、治安、民事防卫,构建“刑行民共治”的新型治理模式

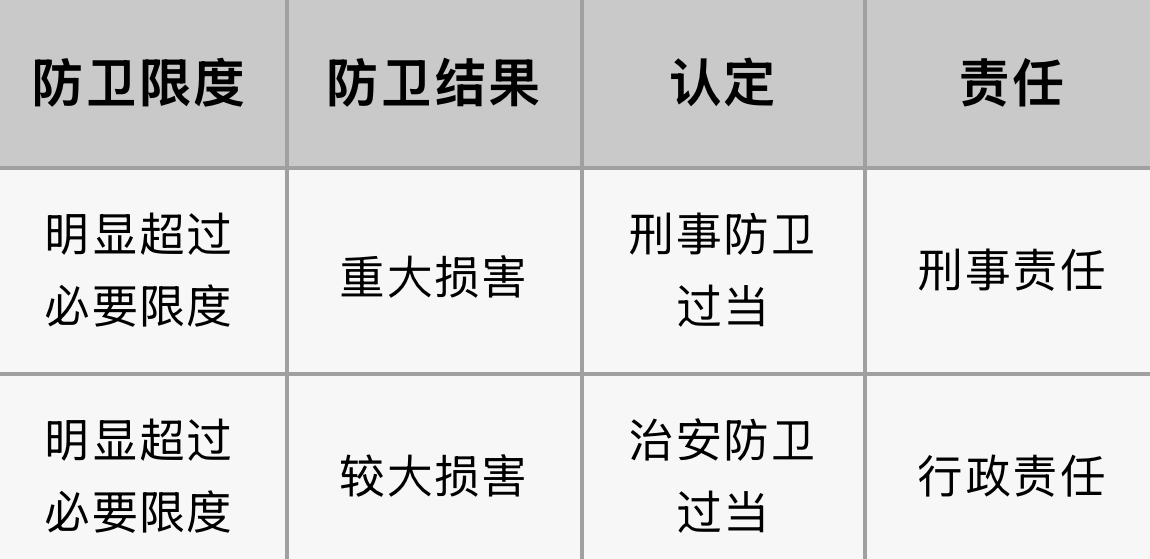

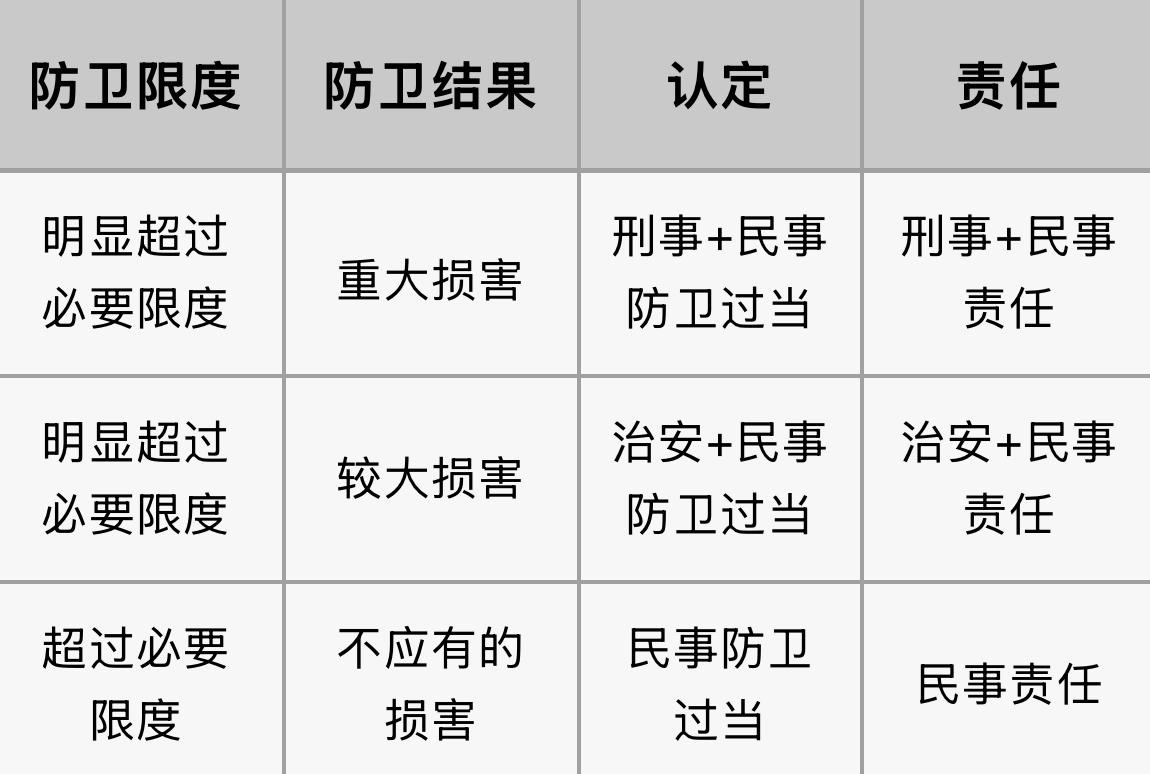

(一)刑事与治安防卫过当的区分

在防卫过当的成立标准上,《刑法》与新《治安管理处罚法》均以“明显超过必要限度”作为防卫限度要件,但在防卫结果的要求上存在差异:刑事防卫过当要求造成“重大损害”,而治安防卫过当则为“较大损害”。

有观点基于法秩序统一性原则,主张刑事正当防卫与治安正当防卫应当具有同一性:即一旦某一行为构成刑事正当防卫,不仅无需承担刑事责任,也不应再承担行政责任。

这种刑事与治安正当防卫应当具有同一性的观点,在实践中却可能产生责任倒挂的现象:轻微伤反而需要承担责任,而轻伤却可能免责。具体而言,当防卫行为明显超过必要限度但仅造成轻伤时,由于不符合《刑法》所要求的“重大损害”,依法不构成刑事防卫过当,仍属刑事正当防卫,不承担责任;但若该行为仅造成轻微伤,虽未达到《刑法》的评价门槛,却可能根据新《治安管理处罚法》第19条,构成治安防卫过当,需承担行政责任。

【案例】深夜,一辆私家车在行驶时被一名醉酒男子拦下。醉酒者误将司机认作熟人,司机明确表示不认识后,醉酒者仍强行拉扯并阻止其离开。司机为摆脱纠缠,从车辆后备箱取出随车携带的刀具(车内同时还有其他工具),多次捅刺醉酒男子,致其轻伤。

实务中有观点认为,司机的行为虽明显超过必要限度,但因未造成重大损害,不构成刑事正当防卫,不承担刑事责任。若在相同情境下,司机的防卫行为仅造成醉酒男子轻微伤的结果,根据新《治安管理处罚法》,可能因造成较大损害而被认定为治安防卫过当。

为避免出现“轻微伤需担责、轻伤却免责”的责任倒挂现象,应正视一个现实:在《刑法》中被认定为刑事正当防卫的行为,仍有可能被《治安管理处罚法》评价为治安防卫过当。针对明显超过必要限度的防卫行为,需要分别适用《刑法》和《治安管理处罚法》进行双重评价,才能最终确定行为人是否需要承担刑事责任或行政责任。这一双轨判断机制,也对司法机关和执法机关提出了更高的要求。

在治安防卫制度设立之前,陈璇教授就正确地指出,明显超过必要限度的防卫行为,若损害结果达到了值得动用刑罚加以制裁和预防的程度,则可以根据防卫人对损害结果的具体罪过形式,以相应故意犯的既遂或者过失犯论处;若损害结果尚未达到刑事可罚的程度,则可以对防卫人处以行政处罚 。

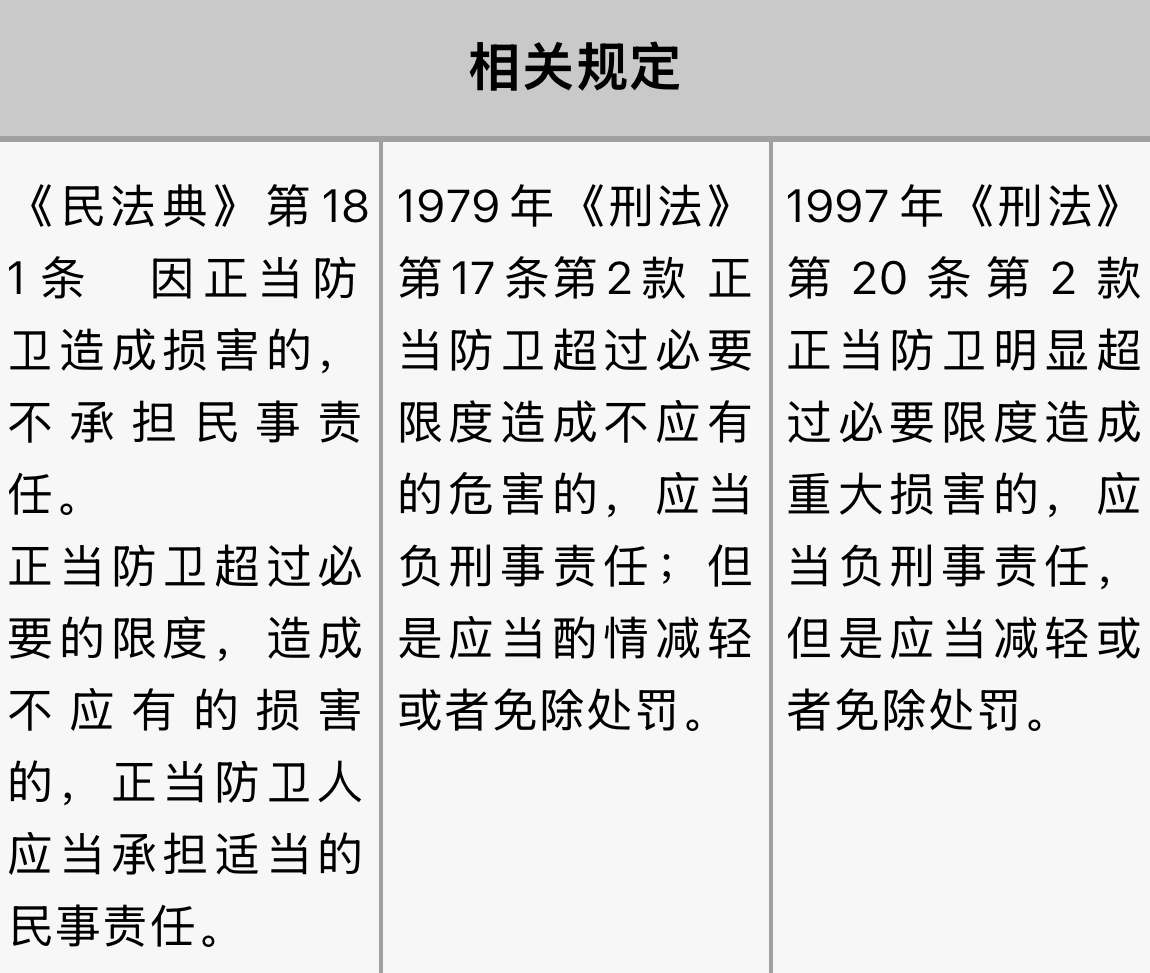

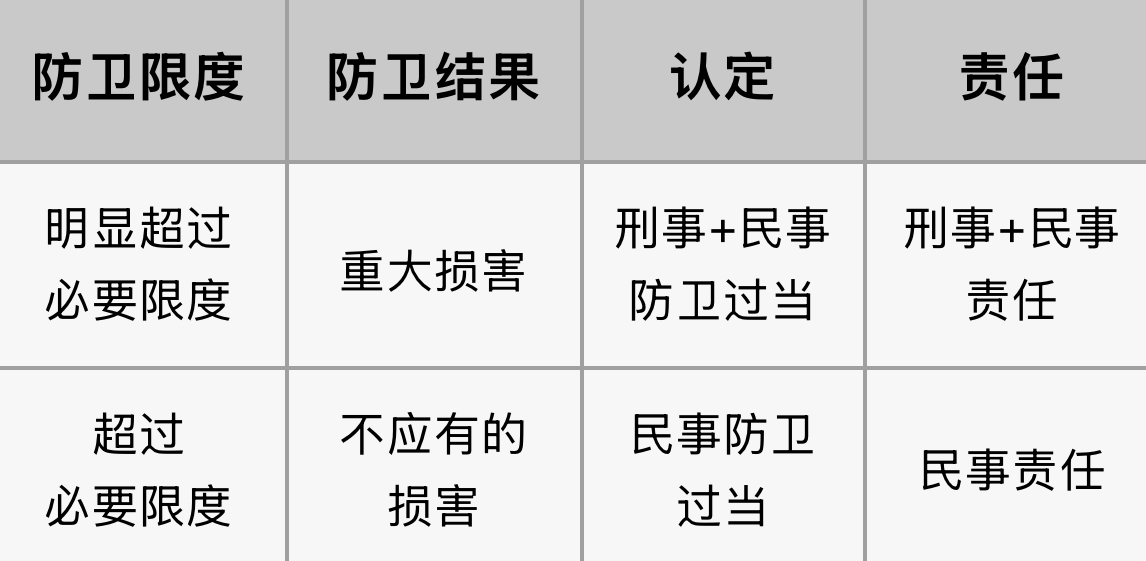

(二)刑事与民事防卫过当的区分

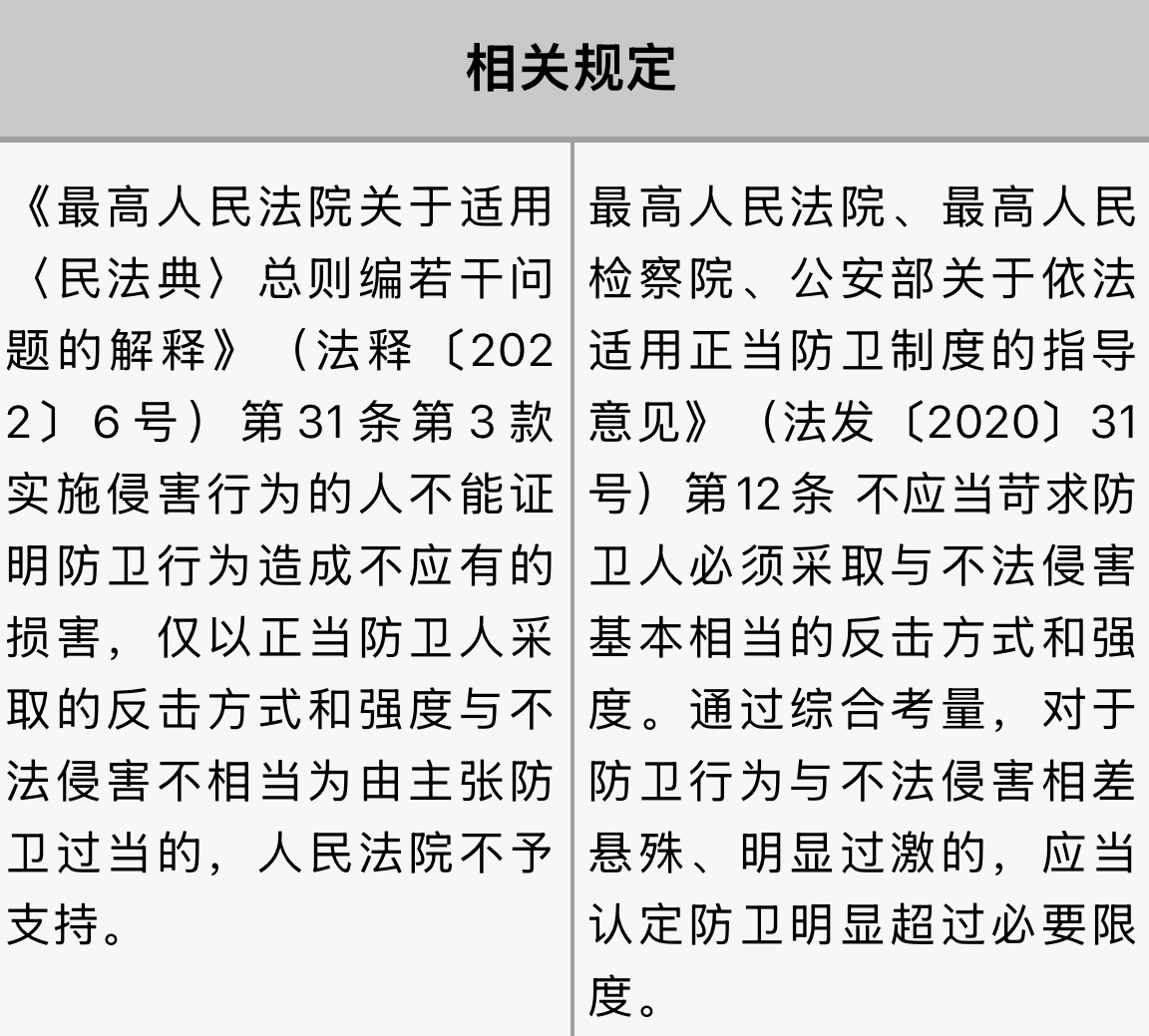

民事防卫过当的构成要件与刑事防卫过当不同。《刑法》以“明显超过必要限度”且“重大损害”作为防卫过当的构成要件。而根据《民法典》第181条之规定,民事防卫过当的构成要件包括“超过必要限度”和“不应有的损害”。这一规定与1979年《刑法》完全相同,但不同于1997年《刑法》。

1997年,《刑法》限制了防卫过当的成立条件,在防卫过当条款中添加了“明显”和“重大”这两项定量要素,将“超过必要限度”修改为“明显超过必要限度”,将“造成不应有的损害”修改为“造成重大损害”。

对此,刑法理论界多数观点主张基于法秩序统一性原理,刑法与民法关于防卫过当的判断标准应当统一,既然刑法已经要求“明显超过必要限度”和“重大损害”,民法也应相应一致,以避免刑民防卫认定标准的对立与冲突。但这一观点在实务中未获采纳,具体而言:

第一,在民事领域,对防卫限度的判断采取“基本相适应”的标准,即防卫手段与不法侵害在强度和可能造成的损害上应保持基本均衡。

第二,刑事防卫过当的判断除了兼顾“基本相适应”标准,还强调“制止不发侵害所必需”,即原则上应以制止不法侵害所必需为标准,同时还要求防卫行为与不法侵害在手段、强度和后果等方面不存在过于悬殊的差异。

因此,在民事领域,防卫行为更容易因超过必要限度而被认定为防卫过当;而在刑事领域,即使防卫行为存在一定强度超出,也可能不构成防卫过当,从而不负刑事责任。

刑事与民事防卫过当之间之所以存在差异,是两个部门法在价值考量和功能取向上的差异所决定的。

《民法典》侵权责任编的主要目的在于通过民事责任弥补现实发生的侵权损害,《刑法》则在于通过刑事责任预防将来可能出现的不法行为。

(三)“刑行民共治”的新型治理模式

在厘清刑事、治安与民事三者之间对防卫过当认定标准差异的基础上,根据实务的观点,可以得出如下结论:一个行为即便不构成刑事防卫过当,仍有可能被认定为治安或者民事防卫过当;即使不构成刑事与治安防卫过当,在民事领域也可能因超过了必要的限度、造成了不应有的损害而承担民事责任。

从正当防卫的角度来看,即便某一行为被《刑法》认定为刑事正当防卫,不承担刑事责任,仍可能因防卫限度或损害结果的差异标准,而在《治安管理处罚法》和《民法典》的评价体系下被认定为治安或民事防卫过当,进而需承担相应的行政或民事责任。同样,即使构成治安正当防卫,若防卫手段明显超过必要限度,造成了不应有的损害,也可能同时被认定为民事防卫过当,承担民事赔偿责任。

需要明确的是,此处所称的“刑事正当防卫”“治安正当防卫”和“民事正当防卫”,并不完全等同于狭义意义上的“正当防卫”。狭义的“正当防卫”是指在整体法律体系下均不构成违法、不承担任何法律责任的防卫行为;而广义的“正当防卫”,还包括了虽在客观上存在一定限度超越,但根据某一部门法的评价标准被认定为不承担相应刑事、行政或民事责任的情形。

对同一防卫行为在刑事、治安、民事三个层面分别加以评价,正在推动我国向“刑行民共治”的治理模式转型。这种多维度、多层次、协调统一的评价体系,实现了三大部门法的功能互补与衔接:《刑法》通过最严厉的刑罚打击严重的不法行为;《治安管理处罚法》规制非刑事违法与民事侵权之间的中间地带;而《民法典》则从私法的角度,调整个体之间的权利边界,填补现实发生的侵权损害。

这种新型治理模式,不仅增强了整体法秩序运行的系统性与协调性,也为公民提供了更明确的行为指引,有助于在实践中复杂的防卫案件中实现个体权利保障与社会秩序维护之间的动态平衡,推动形成具有中国特色的社会治理体系。

主要参考文献:

1. 陈兴良:《正当防卫论》,中国人民大学出版社2023年版;

2. 陈璇:《正当防卫:理念、学说与制度适用》,中国检察出版社2020年版。